Acoso sexual y protección de las trabajadoras: análisis de la jurispru- dencia del Tribunal Regional del Trabajo de la 16ª Región de Brasil

Sexual harassment and protection of workers: analysis of jurisprudence of Regional Label Court-TRT on the 16th region in Brazil.

Bianca Vasconcelos1; Agustín Carignani2; Edith MB Ramos3;

Maria Célia Delduque4

DOI: https://doi.org/10.37767/2591-3476(2025)06

Fecha de envío: 14.05.2025

Fecha de aceptación: 11.07.2025

RESUMEN:

El objetivo fue investigar el acoso sexual en el trabajo con base en la jurisprudencia del Tribunal Regional del Trabajo de la 16ª Región (TRT 16) de Maranhão, Brasil. Se trató de una investigación documental cualitativa en la que se analizaron decisiones dictadas en los años 2023 y 2024, obtenidas del sitio web del tribunal disponible en https://pje.trt16.jus.br/jurisprudencia/. La técnica de análisis de decisiones siguió las enseñanzas de análisis de contenido de Bardin. Se encontraron cuatro fallos relacionados con el acoso sexual contra las mujeres en el ámbito laboral. Se concluyó que, aunque existen avances en la jurisprudencia laboral brasileña sobre el reconocimiento del acoso contra la mujer y la determinación de indemnizaciones, los valores aún son inferiores a lo deseable y no se advierte mayor preocupación con las políticas a ser adoptadas por las empresas para reducir las situaciones de acoso.

ABSTRACT

The objective was investigated sexual harassment in the workplace based on the case law of the Regional Labor Court of the 16th Region (TRT 16). It was a qualitative, documentary-based research in which decisions issued in the years 2023 and 2024 were analyzed, obtained from the court's website available at https://pje.trt16.jus.br/jurisprudencia/. The decision analysis technique followed Bardin's Content Analysis Teachings. It was found four decisions about the sexual harassment against women in the workplace. Was concluded that although there have been advances in Brazilian labor jurisprudence, with the recognition of harassment against women and the establishment of compensation, the amounts are still lower than desirable and there is no evidence of concern with policies to be adopted by companies to reduce harassment situations.

PALABRAS CLAVE: Acoso Sexual. Mujeres Trabajadoras. Salud de las Mujeres.

KEY WORDS: Sexual Harassment. Working Women.Women´s Health.

I. Introducción

El acoso sexual en el ámbito laboral es un tema relevante en el ámbito legal y social, y merece ser destacado en los debates académicos, ya que en la región, los estudios son aún escasos en la literatura.

El acoso sexual representa una grave violación de los derechos fundamentales y compromete la dignidad de la persona humana de las trabajadoras. Esta práctica caracterizada por comportamientos sexuales no deseados y repetidos, se manifiesta a través de palabras, gestos, insinuaciones o contacto físico forzado (Tristão; Almeida, 2021, p. 66). El acoso actúa como un mecanismo de dominación, reforzando la subordinación de la víctima y limitando su participación equitativa en el entorno profesional (Tristão; Almeida, 2021, p. 69).

En el caso de las mujeres trabajadoras, la violencia sexual en el trabajo no puede ser tratada como un fenómeno aislado, sino como parte de un sistema estructurado sobre bases patriarcales, en el que el cuerpo femenino es históricamente controlado y cosificado (Lopes; Araújo, 2020, p. 169). En este sentido, Segato (2018, p. 22) destaca que "la violencia contra las mujeres no es un fenómeno marginal, sino un elemento central en el mantenimiento de las jerarquías de género". El acoso sexual, por lo tanto, no se restringe a la conducta de un individuo específico, sino que es parte de una lógica social que perpetúa las desigualdades y refuerza las relaciones de poder asimétricas.

El concepto de acoso sexual contra las mujeres surgió en debates académicos y legales a partir de la década de 1970, cuando las feministas de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, comenzaron a denunciar prácticas abusivas en el lugar de trabajo que involucraban relaciones de poder y coerción. Este concepto fue consolidado en la doctrina jurídica norteamericana por Catherine Mackinnon, en 1979 (Heloani; Barreto, 2018, p. 151). Sin embargo, como señala Diniz (2017, p. 195), no fue hasta la década de 1980 cuando el acoso sexual comenzó a ser ampliamente reconocido como un problema que afecta la vida profesional de las mujeres.

El reconocimiento del acoso sexual como un tema legal relevante ha avanzado en el escenario internacional, especialmente con el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT condena expresamente la discriminación en el empleo y la ocupación, tal como se establece en el Convenio N 111 (OIT, 1958), que trata de la eliminación de todas las formas de discriminación en el empleo. Además, el Convenio núm. 190 (OIT, 2019) aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, reconociendo el acoso sexual como una forma de violencia de género, caracterizada por comportamientos inaceptables que pueden resultar en daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos para la víctima, independientemente de si están vinculados a promesas o amenazas en cuanto al avance profesional.

A nivel interamericano, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – conocida como Convención de Belém do Pará – aprobada por la Organización de Estados Americanos – OEA en 1994, establece que la violencia contra la mujer comprende "todo acto o conducta basada en el género que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (OEA, 1994, artículo 1). Aunque no menciona expresamente el acoso sexual, la Convención proporciona un marco normativo fundamental para la rendición de cuentas de los Estados y las instituciones en la formulación de políticas para prevenir y combatir la violencia de género, incluido el acoso en el lugar de trabajo.

En Brasil, el acoso sexual se tipificó como delito en 2001, mediante la Ley N 10.224, que incluyó el artículo 216-A en el Código Penal (Brasil, 1940). La disposición define el delito como "avergonzar a alguien con la intención de obtener ventaja o favor sexual, aprovechándose de la condición de superior jerárquico o ascendiente del agente inherente al ejercicio de un empleo, posición o función". Si bien representa un avance en la protección de la dignidad sexual en el ámbito laboral, la calificación legal restringe el acoso sexual al contexto de las relaciones jerárquicas formales, lo que dificulta la responsabilidad penal en casos que involucran a compañeros de trabajo del mismo nivel o situaciones sin una relación laboral directa.

La doctrina clasifica el acoso sexual en el trabajo en dos categorías: quid pro quo, cuando hay una demanda de favores sexuales como condición para mantener el empleo o la progresión profesional, y el acoso sexual ambiental, que ocurre cuando la víctima es sometida a un ambiente de trabajo hostil. (Tristán; Almeida, 2021, p. 70).

El acoso sexual quid pro quo - que literalmente significa esto por aquello- es practicado por superiores jerárquicos o por quienes tienen ascendencia sobre la víctima y también puede denominarse acoso vertical, constituyendo un abuso de poder jerárquico, que puede darse en el ámbito laboral o fuera de él, ya que la subordinación trasciende el ámbito laboral. Mientras que el acoso o intimidación sexual ambiental se caracteriza por la instigación sexual, con el objetivo de restringir y perjudicar el desempeño profesional. Esta modalidad también se denomina acoso horizontal, ya que puede ser practicado por colegas de la misma jerarquía, caracterizado por comentarios, gestos y acciones que avergüenzan a la víctima y comprometen su dignidad (Leiria, 2019, p. 69-71).

La persistencia del acoso sexual está directamente relacionada con la cultura patriarcal, que normaliza la violencia de género y dificulta la rendición de cuentas de los perpetradores. Ramos, Alves y Delduque (2022, p. 560) destacan que la naturalización de la violencia deja profundas marcas físicas y psicológicas en las víctimas, violando su dignidad y comprometiendo su permanencia en el mercado laboral. Diniz (2017, p. 199) refuerza esta idea, afirmando que el acoso sexual dirigido a las mujeres es una manifestación de la estructura de poder patriarcal, que se manifiesta tanto a través de propuestas explícitas como de insinuaciones veladas, a menudo acompañadas de promesas de beneficios o amenazas de represalias.

La relación entre el acoso sexual y el abuso de poder en el lugar de trabajo es ampliamente discutida por Heloani y Barreto (2018, p. 159), quienes argumentan que el acoso sexual se deriva de la asimetría jerárquica, donde el agresor utiliza su posición para subyugar a la víctima. Hirigoyen (2015, s.p.) también contribuye a este debate al considerar el acoso sexual como una forma evolucionada de acoso moral, donde la víctima es reducida a un objeto, sin autonomía para rechazar las insinuaciones del agresor.

Distinguir entre el acoso moral y el acoso sexual es esencial para que las víctimas busquen una protección adecuada. Diniz (2017, p. 99-100) aclara que, si bien el acoso moral puede afectar a cualquier trabajador, el acoso sexual tiene un impacto desproporcionado en las mujeres ya que se inserta en un contexto de discriminación estructural por razón de género. Esta distinción también es abordada por Freitas (2001, p. 13-15), quien advierte que el acoso sexual no puede confundirse con una simple invitación o coqueteo, ya que se trata de un abuso basado en la jerarquía y el poder.

La cultura machista, profundamente arraigada en las organizaciones, contribuye a la perpetuación del acoso sexual. Lopes y Araújo (2020, p. 158) señalan que las percepciones sexistas sobre el rol femenino en el ámbito laboral dificultan que las víctimas denuncien y responsabilicen a los agresores, lo que hace que la erradicación de esta práctica sea un desafío constante. También McEwen, Pullen y Rhodes (2021, p. 2), quienes definen el acoso sexual como cualquier conducta sexual no deseada, ya sea presencial o virtual, que ofenda, humille o intimide a la víctima, reforzando la conexión entre esta práctica y el abuso de poder en las relaciones laborales.

Como señalan Heloani y Barreto (2018, p. 154), esta práctica afecta no solo la salud psicológica de las víctimas, sino que también compromete el ambiente laboral, reduciendo su calidad y seguridad. En este sentido, De Beauvoir (2014, p. 14) señala que la construcción social de la inferioridad femenina limita la autonomía de las mujeres e influye directamente en la forma en que se trata el acoso sexual, dificultando el castigo de los agresores y la protección efectiva de las víctimas.

El acoso sexual es una de las prácticas que generan verdadero malestar laboral y que se han naturalizado cotidiana y erróneamente. Estas situaciones, ya sean de acoso moral o sexual, conllevan "consecuencias psicológicas inconmensurables, generalmente generando sentimientos de agotamiento físico y mental", como el síndrome de burnout (Freitas; Boynard, 2024, p. 212).

No cabe duda de que las demandas por acoso sexual en el lugar de trabajo ya son frecuentes con cierta recurrencia en los Tribunales Laborales, pero aún no existe un concepto de acoso sexual en la legislación laboral brasileña. Coincidimos con Maeda y Severi (2023, p. 5) para quienes sostienen que la postura activa del juez debe deconstruir y superar las desigualdades y la discriminación por razón de género, ya que es una forma de mejorar la disposición jurisdiccional.

Según el Monitor de Trabajo Decente – MTD (2025), hay 17.661 demandas pendientes en los Tribunales Laborales brasileños que tratan el tema del acoso sexual, de las cuales el 72,01% que corresponde a aproximadamente 14.711 demandas fueron presentadas por mujeres denunciantes.

En el Tribunal Superior del Trabajo (TST), órgano de la judicatura laboral en Brasil, si bien hay un esfuerzo por sensibilizar a los profesionales en los entornos organizacionales, habiendo emitido dos guías para orientar a trabajadores y gerentes sobre cómo enfrentar el acoso (https://www.tst.jus.br/-/tst-lan%C3%A7a-guias-para-fortalecer-combate-a-ass%C3%A9dio-viol%C3%AAncia-e-discrimina%C3%A7%C3%A3o-no-trabalho), la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo, todavía es una realidad en Brasil que está lejos de ser eliminada.

En el estado de Maranhão, Brasil hay un porcentaje de 50,87% de mujeres y 49,13% de hombres y en términos absolutos, hay alrededor de 3.446.843 mujeres y un número ligeramente inferior de hombres (IBGE, 2022). El estado tiene una empleabilidad promedio del 40% en el mercado laboral, con respecto al género femenino (Gobierno de Maranhão, 2024), lo que representa una baja inserción de las mujeres en el mercado laboral de dicho Estado.

El Tribunal Regional de Trabajo de la 16ª Región (TRT16) cubre el estado de Maranhão, que tiene jurisdicción en todo el territorio y resuelve en segunda instancia las decisiones preferidas por los siete tribunales laborales de la ciudad de São Luís, dos tribunales laborales de la ciudad de Imperatriz y decenas de otros tribunales laborales distribuidos en municipios del estado.

En este artículo se presentan los resultados de la investigación en la jurisprudencia del mencionado Tribunal Regional de Trabajo de la 16ª Región (TRT-16), en relación con los casos de acoso sexual, sometidos a su juicio identificando cómo ha decidido el tribunal y cuáles son los fundamentos de sus decisiones.

II. Metodología

Para el desarrollo de la investigación se adoptó una metodología cualitativa, basada en la investigación bibliográfica y documental, cuya unidad de análisis fue la decisión judicial plasmada en un Recurso Ordinario de Trabajo, cuyo contenido íntegro se encontró disponible en la página web del tribunal.

Según Sousa, Oliveira y Alves (2021, p. 2), la investigación bibliográfica se inserta principalmente en el ámbito académico y tiene el propósito de mejorar y actualizar el conocimiento, a través de una investigación científica de trabajos ya publicados. La investigación documental, por su parte, utiliza fuentes diversificadas y dispersas, sin tratamiento analítico tales como: cuadros estadísticos, periódicos, revistas, informes, documentos oficiales, cartas, películas, fotografías, pinturas, tapices, informes de empresas, videos de programas de televisión, etc. (Fonseca, 2002, p. 32) y por qué no mencionar las sentencias, autos, decretos y otros actos jurisdiccionales.

El análisis jurisprudencial, por su parte, permite identificar los patrones de decisión, los fundamentos utilizados por los tribunales y la evolución de la interpretación jurídica sobre el tema.

La búsqueda de juicios incluyó las palabras clave acompañadas de conectores booleanos ó lógicos: acoso sexual Y mujer y se produjo a través de la dirección electrónica: https://pje.trt16.jus.br/jurisprudencia/.

Los criterios de inclusión fueron: procesos firmados entre enero de 2023 hasta diciembre de 2024 que contuvieran al menos una de las palabras clave elegidas para la investigación y que constituyeran recursos ordinarios de trabajo, sin tener en cuenta otros documentos procesales que no cumplieran con el criterio. La elección para los años 2023 a 2024 se debió a factores de proximidad al período actual, lo que permitió verificar un escenario del tema con la máxima actualidad.

El sistema de búsqueda dio lugar a 9 ensayos. Se excluyeron las sentencias que se referían exclusivamente a cuestiones procesales, sin examinar el fondo, y las que versaban sobre temas distintos a los establecidos para la encuesta. Cinco sentencias fueron excluidas del universo de investigación porque no cumplían con los criterios de inclusión, quedando cuatro sentencias que contenían decisiones sobre el fondo.

III. Resultados y Discusión

De las decisiones analizadas, tres de ellas fueron informadas por una mujer y solo una por un juez. Dos demandas se originaron en la ciudad de São Luís, capital del estado de Maranhão, una en Imperatriz, la segunda ciudad más grande del estado, y otra en Açailância.

Los segmentos de trabajo verificados en los procesos seleccionados son: vigilancia, comercio, servicios y alimentos. En un estudio realizado en el municipio de Pelotas, RS, Madruga y Duarte (2020, p. 116) encontraron un enorme porcentaje de mujeres víctimas de acoso sexual en el segmento comercial, reforzando los hallazgos de esta investigación.

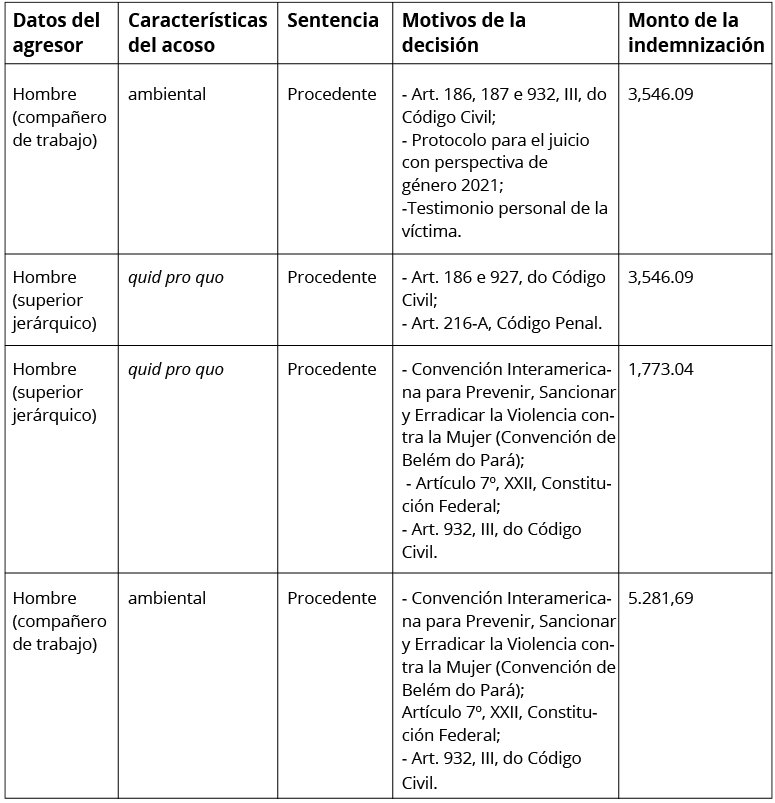

Tabla 1 – Descripción de los casos de acoso sexual juzgados en el Tribunal Regional del Trabajo de la 16ª Región (Maranhão, MA) – 2023 – 2024

De los cuatro casos examinados, la mitad de ellos se referían a un acoso sexual quid pro quo, caracterizado por la exigencia de favores sexuales a cambio de ventajas profesionales o bajo amenaza de represalias, vgr. chantaje. Los demás casos constituyeron acoso sexual ambiental, en el que las conductas repetitivas con connotación sexual creaban un ambiente hostil para la víctima, también conocido como intimidación.

Teniendo en cuenta que, de los casos analizados, sólo dos fueron ocasionados por hombres superiores jerárquicos, se concluye que en estos casos sería posible tipificar la responsabilidad penal de los agresores con la conducta descripta en el artículo 216-A del Código Penal (Brasil, 1940); y en los demás casos, la pena se limita a una indemnización pecuniaria determinada en la esfera del derecho del trabajo.

Las pruebas de acoso variaron entre los casos analizados. En dos de ellos, el testimonio de la víctima fue fundamental para la caracterización del acoso, además de los testigos y otras pruebas documentales. En los otros dos, la prueba testimonial fue esencial para validar los relatos de las víctimas. Esta disparidad pone de manifiesto la dificultad de probar legalmente el acoso cuando no existen registros documentales, lo que refuerza la necesidad de contar con canales de denuncia eficientes y un entorno organizacional que aliente a las víctimas a denunciar dichas conductas sin temor a represalias.

Para caracterizar la conducta de acoso sexual, los jueces formulan -aunque sea brevemente-, la distinción entre acoso y seducción funcional, prevaleciendo en el entendido de que, para constituir acoso, la conducta debe ser ofensiva y no deseada por la víctima, mientras que la seducción o el cortejo halaga a quien lo recibe, es decir, si la seducción no hiere la dignidad de la persona, no es repelente y no tiene impacto en la actividad laboral, no es acoso sexual (Leiria, 2019, p. 74-75).

En los casos analizados, hubo prevalencia de la posición jerárquica superior del agresor, aunque la literatura (FBSP, 2019) muestra que esta situación prevalece en la mayoría de los casos de acoso sexual, por el contrario, se observa que, en dos casos, hubo igualdad jerárquica entre víctima y agresor. Esta situación no es rara, e incluso existen numerosos casos de acoso entre colegas de la misma jerarquía (Dias, 2008, p. 16).

Además de Dias (2008, p. 16), Madruga y Duarte (2020, p. 112-113) en sus estudios confirmaran que el agresor de las mujeres era: (1) el dueño de la empresa, (2) un empleado de la empresa con una jerarquía superior, (3) un compañero de trabajo y (4) clientes de la empresa.

El riesgo de sufrir acoso sexual también es mayor para las mujeres insertas en organizaciones caracterizadas por una cultura de género discriminatoria, especialmente aquellas en las que predominan los empleados masculinos o en las que ocupan en su mayoría puestos superiores, según Dias (2008, p. 15), lo que se confirma con las cuatro decisiones analizadas, ya que un caso ocurrió en una gasolinera y otro, en una empresa de vigilancia de propiedades, es decir, lugares donde prevalece la presencia masculina.

Los fundamentos jurídicos utilizados en las sentencias incluyen: (i) la Constitución Federal, con énfasis en el derecho a la dignidad humana, la protección de las relaciones laborales; y con respecto a la protección del entorno de trabajo seguro; ii) Código Penal, para los casos en que el hostigamiento constituía delito (artículo 216-A); iii) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); y (iv) el Código Civil en materia de responsabilidad civil y daño moral del empleador.

El tema del acoso es abundante en la normativa, pero el tribunal se limitó a basar sus decisiones en el arco supralegal, la Convención de Belém do Pará y los códigos locales. Sin embargo, los jueces todavía tienen a su disposición una mirada de leyes, incluida una vasta norma de la OIT en la cual pueden basar sus decisiones, lo que representaría un acto de prestigio para estas normas.

De las decisiones analizadas surge que existe unanimidad en el reconocimiento del acoso sexual, sin embargo, el monto de la indemnización aún no refleja el daño sufrido por la víctima. La literatura es unánime en señalar que el acoso sexual contra las mujeres termina dejando marcas no solo en el cuerpo físico, sino especialmente en el sufrimiento psíquico, además del ámbito laboral. Esta comprensión es reforzada por los autores Heloani y Barreto (2018, p. 154), para quienes la salud psicológica de las víctimas no es la única afectada por la agresión, sino también todo el ambiente laboral que termina reduciendo su calidad y seguridad. Para inhibir la acción de estos depredadores contra las mujeres en el lugar de trabajo, la condena de los valores expresivos serviría sin duda para inhibir este comportamiento perjudicial, pero los tribunales aún están lejos de considerar que dicha agresión es lo suficientemente dañina como para merecer condenas de altos montos de compensación.

No se identificó la imposición de políticas preventivas en el lugar de trabajo a los empleadores para inhibir las prácticas de acoso sexual o incluso imponer formas de mejorar los canales de denuncia e investigación de casos.

En una sentencia dictada en el fuero laboral, se evidenció la preocupación por la salud de la víctima al reconocer expresamente que la demandante sufrió un accidente de trabajo típico, que resultó en lesiones graves con repercusiones en su salud física y mental, que comprometieron su capacidad laboral; todo en el marco de un acoso laboral. La decisión enfatizó la necesidad de un tratamiento médico y psicológico adecuado, destacando también los impactos duraderos derivados de las lesiones, condenando al agresor a pagar una indemnización por daños morales y materiales. Sin embargo, la decisión no impuso una obligación directa al acosador, como el pago del tratamiento médico y/o psicológico de la víctima, es decir, la condena se limitó a la indemnización por daño moral, sin la imposición específica de una reparación por la salud de la víctima.

En las otras tres decisiones se abordó el tema de la salud de las víctimas de acoso sexual, sin embargo, lo hacen de manera superficial. Los jueces se limitaron a reconocer los síntomas presentados por las víctimas, como ansiedad, depresión e insomnio, solo como elementos accesorios a la configuración del daño moral, sin ninguna profundización técnica o jurídica sobre las implicaciones concretas de este sufrimiento psíquico. En resumen, aunque mencionan estos síntomas, las decisiones tratan la salud de las víctimas de manera tangencial, sin ofrecer un análisis detallado de las consecuencias psicológicas del acoso, ni proponiendo medidas estructurales efectivas para la prevención y atención.

En cuanto al impacto de las decisiones en la trayectoria profesional de las víctimas, se demostró que los trabajadores involucrados debieron tomar licencia por tratamiento de salud, y se observó en dos casos analizados que las víctimas fueron despedidas después del episodio de acoso. Esto demuestra que, si bien la reparación económica no es suficiente para revertir el daño causado por el acoso, la salud mental y la estabilidad profesional de las víctimas no son suficientes.

IV. Conclusión

El número de casos juzgados en el Tribunal Regional del Trabajo de Maranhão en el período de dos años confirma la hipótesis de escasa visibilidad del tema, especialmente si se compara con el número total de mujeres empleadas en el mercado de trabajo, lo que permite inferir que todavía son pocas las mujeres que buscan reparación civil e incluso penal por la violencia sufrida.

Además, los jueces demostraron que el acoso ha sido visto de manera similar al daño moral, demostrando una minimización de las consecuencias del acoso sexual, sin la debida compensación por la salud de la víctima.

Las sentencias señalan un consenso en la caracterización del acoso sexual y en la responsabilidad de los agresores, pero no muestran preocupación por la aplicación de medidas preventivas en el ámbito laboral, incentivando a los empleadores a realizar actividades para reducir los episodios de acoso.

El análisis de las decisiones de la TRT-16 demostró que las víctimas aún enfrentan dificultades para reparar los daños sufridos, a menudo viéndose obligadas a abandonar sus trabajos debido a la falta de apoyo adecuado. Este factor refuerza la necesidad de mejorar las políticas institucionales, incluyendo la implementación de canales de denuncia efectivos, capacitación continua para prevenir el acoso y mecanismos de protección que garanticen que los trabajadores permanezcan en sus puestos de trabajo sin represalias.

Las decisiones del Tribunal Regional de Trabajo de la 16ª Región revelan un enfoque centrado en la reparación pecuniaria, sin demostrar una preocupación efectiva por el origen estructural del acoso sexual, ni por las condiciones del entorno profesional en el que se produce. Al desconocer la dimensión colectiva e institucional del problema, tales decisiones se limitan a reconocer el daño individual de la víctima, sin exigir a los empleadores que tomen medidas preventivas o implementen políticas internas orientadas a la salud y seguridad en el trabajo. Además, existe una falta de aplicación de los lineamientos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y de los tratados internacionales ratificados por Brasil, como los Convenios 111 y 190 de la OIT, lo que muestra sentencias desprovistas de un análisis profundo del contexto social e institucional y de las particularidades del caso concreto.

Con todo esto, nos permitimos recomendar que el Poder Judicial brasileño fortalezca la aplicación de los Convenios 111 y 190 de la OIT, ampliando la adopción de medidas preventivas y de rendición de cuentas en el entorno empresarial, fortaleciendo las acciones que visibilizarían la problemática de tal forma de que ayude a mejorar las condiciones laborales de las mujeres en el Estado de Maranhão, quizás por medio de publicaciones de las sentencias resguardando el nombre de las personas involucradas.

Es fundamental que futuros estudios profundicen en el análisis comparativo entre las decisiones sobre acoso en diferentes tribunales, permitiendo una visión más integral de cómo se ha tratado el tema en las diferentes jurisdicciones.

La protección legal de las víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo aún enfrenta desafíos significativos, pero hay formas para su evolución, como el fortalecimiento de la jurisprudencia, la ampliación del debate y la implementación de políticas institucionales y legislativas más sólidas para garantizar un entorno de trabajo verdaderamente seguro e igualitario para todos los trabajadores.

Referencias bibliográficas

• Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Processo nº 0016567-94.2020.5.16.0015. Relator: Ilka Esdra Silva Araújo. Juzgado em 10 jul. 2024.

• Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Processo nº 0016769-03.2022.5.16.0015. Relator: Ilka Esdra Silva Araújo. Juzgado em 08 jul. 2024.

• Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Processo nº 0016709-51.2022.5.16.0008. Relator: Jose Evandro de Sousa. Juzgado em 05 fev. 2024.

• Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Processo nº 0017145-25.2022.5.16.0003. Relator: Jose Evandro de Sousa. Juzgado em 05 fev. 2024.

• Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Processo nº 0017027-10.2022.5.16.0016. Relator: Jose Evandro de Sousa. Juzgado em 07 dez. 2023.

• Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Processo nº 0017628-49.2022.5.16.0005. Relator: Jose Evandro de Sousa. Juzgado em 04 dez. 2023.

• Brasil. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União: seção 1, p. 23941, 31 dez. 1940. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 4 abr. 2025.

• De Beauvoir, S. O segundo sexo. Nova Fronteira, 2014. Disponível em: https://joaocamillopenna.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/03/beauvoir-o-segundo-sexo-volume-11.pdf. Aceso em: 2 mar. 2025.

• Dias, Isabel. Violência contra as mulheres no trabalho. O caso do assédio sexual. Lisboa: Sociologia, problemas e práticas, nº 57, 2008, p.11-23.

• Diniz, MI. Mulheres como eu, mulheres como outras: O assédio moral e sexual contra mulheres na esfera do trabalho. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

• Fonseca, JJS. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. Mimeo

• Forum Brasileiro de Segurança Pública. Relatório da pesquisa Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. 2ª ed., 2019 Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/02/relatorio-pesquisa-2019-v6.pdf. Aceso em 12 abr 2025.

• Freitas, ME. Assédio sexual: um estudo sobre o silêncio da imposição erótica nas relações de trabalho. RAE - Revista de Administração de Empresas, v. 41, n. 1, p. 10-19, 2001. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/rae/a/HNXHh6S9yzbZYPgP3mg6Djw/?format=pdf&lang=pt.

Aceso em: 26 jan. 2025.

• Freitas, C; Boynard, C. A saúde mental no trabalho, a cultura do assédio e a síndrome de burnout, boreout e brownout. Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social, São Paulo, v. 235, p. 207-227, mai./jun. 2024.

• Governo do Maranhão. A capacidade laborativa de mulheres no Maranhão. 2024. Disponível em: https://www.ma.gov.br/noticias/maranhao-e-um-dos-quatro-estados-brasileiros-com-menor-disparidade-salarial-entre-homens-e-mulheres-aponta-ibge. Aceso em 12 abr 2025.

• Heloani, R. Barreto, M. Assédio moral: gestão por humilhação – Curitiba: Juruá, 2018. 200 p.

• Hirigoyen, MF, 1949 – Abuso de fraqueza e outras manipulações [recurso eletrônico]; tradução Clóvis Marques. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Censo populacional do estado do Maranhão. 2022. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/panorama. Aceso em 12 abr 2025.

• Leiria, ML. Assédio Sexual Laboral, agente causador de doenças no trabalho: reflexos na saúde do trabalhador. 2. Ed. São Paulo: LTr, 2019.

• Lopes, LC. Araújo, GO. Assédio Sexual no Trabalho: Uma Perspectiva de Gênero. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 66, n. 101, p. 151-182, jan./jun. 2020.

• Madruga, MN. Duarte, FGA. Violência contra a mulher trabalhadora: um estudo sobre o assédio sexual no setor comercial de Pelotas/RS. Revista Relicario. Uberlândia, v. 7 n. 14, jul./dez. 2020.

• Maeda, P; Severi, F. Decisões judiciais sobre assédios e violências praticados contra trabalhadora mãe. Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, Campinas, v.6 , p. 1 -30, 2023.

• Mcewen, C; Pullen, A; Rhodes, C. Sexual harassment at work: A leadership problem. RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 61, n. 2, p. 1-7, mar./abr. 2021. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020210207. Acesso em 02 mar. 2025.

• Monitor do Trabalho Decente. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjNlYThkZjctODNlOC00YTUyLWI2YTUtNGU1MjU4NThlYjhmIiwidCI6ImNjZDk5MTdlLWNiNDctNDJhNS1hMjYyLWUyMjcyZGNlZjZhYiJ9. Aceso em 29 abr. 2025.

• Organização Internacional do Trabalho (OIT). Convenção nº 111 relativa à discriminação em matéria de emprego e profissão. Genebra, 1958. Disponível em:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111. Aceso em: 12 abr. 2025.

• Organização Internacional do Trabalho (OIT). Convenção nº 190 sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Genebra, 2019. Disponível em:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190. Aceso em: 12 abr. 2025.

• Organização dos Estados Americanos (OEA). Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará. Belém do Pará, 9 jun. 1994. Disponível em: https://www.oas.org/juridico/portuguese/tratados/a-61.html. Aceso em: 12 abr. 2025.

• Ramos, EMB. Alves, SMC. Delduque, MC. Consequências De Ser Mulher No Ambiente Laboral: Um Estudo De Caso. Revista Jurídica vol. 05, n°. 72, Curitiba, 2022. pp. 548 - 581.

• Segato, R. Contra-pedagogías de la crueldade. – la ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros: 2018.

• Sousa, AS. Oliveira, GS. Alves, LH. A Pesquisa Bibliográfica: princípios e fundamentos. • Cadernos da Fucamp, v.20, n.43, p.64-83. 2021. Disponível em:

https://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/cadernos/article/download/2336/1441.

Aceso em: 22 abr. 2025.

• Tristão, AC. Almeida, VH. Assédio Sexual Contra As Mulheres Nas Relações De Trabalho: um panorama da jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Revista da Faculdade Mineira de Direito - V.24 N.47. Mai 2021. p. 63-82

1 Estudiante de Maestría en Derecho e Instituciones del Sistema de Justicia en la Universidad Federal de Maranhão-UFMA, Brasil. Abogada. Email: biancammribeiro@gmail.com ORCID: 0009-0005-6219-3754.

2 Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Siglo 21, Doctorando de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Magister en Salud Pública por la Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Derecho Sanitario por la Fundación Oswaldo Cruz-FIOCRUZ, Brasil. Email: agustincarignani@outlook.com. ORCID: 0000-0002-7126-9328.

3 Profesor del curso de Maestría en Derecho e Instituciones del Sistema de Justicia de la Universidad Federal de Maranhão-UFMA, Brasil. Doctora en Políticas Públicas -UFMA, Postdoctorado por la FIOCRUZ. Email. edithmbrarmos@gmail.com ORCID: 0000-0001-6064-1879.

4 Profesor del curso de Maestría en Derecho e Instituciones del Sistema de Justicia de la Universidad Federal de Maranhão-UFMA, Brasil. Doctorado en Salud Publica en Universidad de São Paulo, Brasil y Posdoctorado en Derecho a la Salud, Universidad de Cantabria, España. Email: mcdelduque@gmail.com. ORCID: 0000-0002-5351-3534.