A saúde mental de mulheres encarceradas no contexto brasileiro: estigmatização e responsabilidade social a partir da ética da alteridade

The mental health of incarcerated women in the brazilian context: stigmatization and social responsibility from the perspective of the ethics of alterity

Fernanda Analú Marcolla1; Milena Cereser da Rosa2; Janaina Machado Sturza3

DOI: https://doi.org/10.37767/2591-3476(2025)08

Fecha de envío: 30.05.2025

Fecha de aceptación: 11.05.2025

RESUMO:

O sistema prisional brasileiro enfrenta desafios complexos, entre eles o aumento do número de mulheres encarceradas, fenômeno que impacta diretamente a saúde mental destes sujeitos. Este estudo objetiva analisar questões relacionadas à vida dessas mulheres, com ênfase no estigma que enfrentam e na saúde mental como forma de responsabilidade social, sob a perspectiva da ética da alteridade. A pesquisa busca responder: em que medida a saúde mental das mulheres encarceradas pode ser analisada pela ética da alteridade como responsabilidade social para o enfrentamento do estigma? Como hipótese, aponta-se que o estigma associado ao encarceramento afeta significativamente o bem-estar emocional e a reintegração social dessas mulheres. Nesse contexto, a ética da alteridade, que convoca ao reconhecimento e à responsabilidade pelo Outro singular e vulnerável, oferece uma chave teórica para repensar as respostas sociais e institucionais a essa problemática. Metodologicamente, adota-se a abordagem hipotético-dedutiva, com técnicas bibliográfica e documental.

RESUMEN:

El sistema penitenciario brasileño enfrenta desafíos complejos, entre ellos el aumento del número de mujeres encarceladas, fenómeno que impacta directamente en la salud mental de estas personas. Este estudio pretende analizar cuestiones relacionadas con la vida de estas mujeres, con énfasis en el estigma que enfrentan y la salud mental como forma de responsabilidad social, desde la perspectiva de la ética de la alteridad. La investigación busca responder: ¿en qué medida la salud mental de las mujeres encarceladas puede ser analizada desde la ética de la alteridad como responsabilidad social para enfrentar el estigma? Como hipótesis, se plantea que el estigma asociado al encarcelamiento afecta significativamente el bienestar emocional y la reintegración social de estas mujeres. En este contexto, la ética de la alteridad, que exige el reconocimiento y la responsabilidad del Otro singular y vulnerable, ofrece una clave teórica para repensar las respuestas sociales e institucionales a este problema. Metodológicamente se adopta el enfoque hipotético-deductivo, con técnicas bibliográficas y documentales.

ABSTRACT

The Brazilian prison system faces complex challenges, including the increase in the number of incarcerated women, a phenomenon that directly impacts the mental health of these individuals. This study aims to analyze issues related to the lives of these women, with an emphasis on the stigma they face and mental health as a form of social responsibility, from the perspective of the ethics of otherness. The research seeks to answer: to what extent can the mental health of incarcerated women be analyzed by the ethics of otherness as a social responsibility to confront stigma? As a hypothesis, it is suggested that the stigma associated with incarceration significantly affects the emotional well-being and social reintegration of these women. In this context, the ethics of otherness, which calls for recognition of and responsibility for the unique and vulnerable Other, offers a theoretical key to rethinking social and institutional responses to this problem. Methodologically, a hypothetical-deductive approach is adopted, with bibliographic and documentary techniques.

PALAVRAS-CHAVE: Estigma; Mulheres encarceradas; Saúde mental; Ética da alteridade; Sistema prisional.

PALABRAS CLAVE: Estigma; Mujeres encarceladas; Salud mental; Ética de la alteridad; Sistema penitenciario.

KEY WORDS: Stigma; Incarcerated women; Mental health; Ethics of otherness; Prison system.

I. Considerações iniciais

O sistema prisional brasileiro enfrenta desafios complexos e multifacetados. Diante disso, dentre esta infinidade de questões está inserida a crescente população de mulheres encarceradas, a qual acaba refletindo e corroborando para essa realidade. Somente no ano de 2023, o Brasil registrou um total de 45.743 mulheres sob custódia penal, sendo 27.375 em regime fechado e 18.368 em regime domiciliar. Adicionalmente, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN, 2023) identificou 355 mulheres encarceradas com deficiências, distribuídas em categorias como auditiva (18 casos), física (71 casos), intelectual (168 casos), visual (29 casos) e múltiplas (69 casos).

A experiência da privação de liberdade impacta diferentemente homens e mulheres, evidenciando-se uma desigualdade no suporte social recebido por mulheres encarceradas, frequentemente abandonadas por parceiros e familiares. Tal cenário, aliado à responsabilidade pelo cuidado com filhos e outros familiares, exerce um impacto significativo na saúde mental dessas mulheres. Apesar da subnotificação de transtornos como depressão e ansiedade, de janeiro a junho de 2023, foram realizados 43.741 atendimentos psicológicos no sistema penitenciário (SENAPPEN, 2023).

Essa breve introdução demonstrando alguns dados estatísticos acerca do impacto que a saúde mental exerce sobre as mulheres encarceradas, apenas ressalta a magnitude do problema e a relevância do assunto. Sendo assim, este estudo se propõe a analisar as questões críticas que permeiam a vida das mulheres atrás das grades, com um foco especial na estigmatização enfrentada por estes sujeitos e como este fator implica na saúde mental dessas mulheres, motivo o qual deve ser pensado como responsabilidade social exercida através da ética da alteridade.

A teoria do estigma4, conforme delineada por Erving Goffman, revela como atributos socialmente desvalorizados, como o rótulo de “detenta”, reduzem o sujeito a uma identidade deteriorada, comprometendo sua dignidade, dificultando sua reintegração social e insurgindo enquanto uma marca simbólica e social que opera como uma barreira à empatia e ao reconhecimento, agravando a vulnerabilidade psíquica das mulheres privadas de liberdade. Nesse contexto, a ética da alteridade, proposta por Emmanuel Lévinas, emerge como um contraponto fundamental, pis convoca à responsabilidade incondicional pelo Outro em sua singularidade e sofrimento. Se o estigma despersonaliza, a alteridade reumaniza; enquanto a lógica estigmatizante marginaliza e silencia, a ética da alteridade exige escuta, reconhecimento e compromisso ético com a existência do Outro.

Assim, ao propor a análise do sofrimento mental das mulheres encarceradas a partir da convergência entre a teoria do estigma e a ética da alteridade, o presente artigo tem por objetivo examinar o estigma vivenciado por essas mulheres no sistema penitenciário brasileiro e compreender a saúde mental como uma responsabilidade social. Tal abordagem permite evidenciar, de um lado, os mecanismos sociais que produzem a exclusão e, de outro, a necessidade de respostas éticas que rompam com a indiferença institucional e social desses sujeitos.

A estrutura do presente artigo está organizada em duas seções principais. A primeira seção, intitulada “Prisão: mulheres historicamente estigmatizadas”, realiza uma análise histórico-social da construção do estigma que recai sobre as mulheres no contexto do encarceramento, destacando esse processo de marginalização se inscreve em práticas de exclusão e controle desde períodos remotos até a atualidade. Já a segunda seção, “Impactos do estigma na saúde mental das mulheres encarceradas e a ética da alteridade como responsabilidade social”, aprofunda a discussão ao relacionar os efeitos psíquicos da estigmatização com a negligência institucional e social no cuidado com a saúde mental dessas mulheres, propondo a ética da alteridade como fundamento teórico para a responsabilização coletiva diante dessa realidade.

Como hipótese preliminar, sugere-se que o estigma associado à criminalidade e ao encarceramento impõe um ônus desproporcional às mulheres, comprometendo seu bem-estar emocional e a reintegração social pós-encarceramento. Contudo, persiste uma lacuna no entendimento específico desse estigma e suas implicações na saúde mental no contexto prisional feminino brasileiro. Dessa forma, considerar a saúde mental a partir da ética da alteridade como medida que se impõe de responsabilidade social, possa ser uma alternativa para minimizar os impactos que a estigmatização do cárcere reflete na vida destas mulheres.

Utilizou-se, na pesquisa, o método de abordagem hipotético-dedutivo, que compreende um conjunto de análises que partem das conjecturas formuladas para explicar as dificuldades encontradas para a solução de um determinado problema de pesquisa. Sua finalidade consiste em enunciar claramente o problema, examinando criticamente as soluções passíveis de aplicação (Marconi e Lakatos, 2022). Sobre o método em questão, convém salientar que as hipóteses, construídas em resposta ao problema de pesquisa formulado, consistem em “respostas provisórias diante dos quadros problemáticos aos quais se dedicam”, de modo que, para serem consideradas consistentes, precisam ser submetidas a um “rigoroso processo de falseamento ou refutabilidade” (Mezzaroba e Monteiro, 2019: 90).

Nesse sentido, o estudo parte da premissa de que as soluções nele apresentadas ao problema de pesquisa formulado são temporárias, na medida em que, se “uma eventual nova teoria responder de forma diferente, ou melhor, ao problema suscitado” as hipóteses aqui construídas restarão refutadas (Mezzaroba e Monteiro, 2019: 91). Tal perspectiva metodológica parece adequada e suficiente à análise da temática central deste estudo, a qual se encontra em processo de avaliação/mensuração por diversos pesquisadores no cenário brasileiro.

Os procedimentos adotados envolvem a seleção da bibliografia que forma o referencial teórico deste estudo, sua identificação como produção científica relevante, leitura e reflexão, a fim de atingir possíveis respostas ao problema proposto. Nesse sentido, a pesquisa foi conduzida a partir de levantamento de produções científicas (livros, artigos científicos publicados em periódicos, relatórios de pesquisa, teses e dissertações) e legislação/regulação já existentes sobre a temática.

II. Prisão: mulheres historicamente estigmatizadas

Na antiguidade, era uma prática recorrente a atribuição de distintivos ou símbolos aos grupos marginalizados, de forma a identificá-los como elementos socialmente desvalorizados. Estes distintivos, que podiam assumir a forma de vestimentas diferenciadas ou outras características negativas, serviam como marcadores sociais que identificavam aqueles considerados “indesejáveis”. Esta tendência refletia os padrões de isolamento, segregação e perseguição que eram características intrínsecas de uma sociedade autoritária (Richards, 1991).

O propósito subjacente às práticas sociais era, invariavelmente, a exclusão dos indivíduos que destoavam do estabelecido padrão de normalidade. A preferência pela adoção de marcas corporais representava uma estratégia para identificar e segregar as pessoas classificadas como “virtuosas” daquelas consideradas “indesejáveis”, contribuindo para a perpetuação de uma imagem social que as delineava como elementos a serem evitados.

Nesse contexto, tais indivíduos eram submetidos a marcas físicas, seja através de cortes ou queimaduras, com o intuito de estigmatizá-los mediante sinais corporais que eram empregados para destacar aspectos extraordinários ou moralmente questionáveis do status daqueles que os ostentavam. Essas marcas, feitas através de cortes ou queimaduras, serviam para informar à sociedade que a pessoa marcada era um escravo, um criminoso ou um traidor - alguém ritualmente impuro e que deveria ser evitado, principalmente em locais públicos (Goffman, 2017).

Durante a era do cristianismo, a estigmatização de indivíduos era uma prática comum. Através da confissão penitencial, essencial para participar plenamente da vida religiosa, a igreja excluía membros da comunidade até que cumprissem sua penitência. A não observância de certas normas religiosas poderia resultar na negação de um sepultamento cristão. Já na idade média, conhecida também como idade das trevas, judeus e muçulmanos eram estigmatizados e obrigados a usar roupas distintas para evitar a mistura não detectada com cristãos, medidas que evidenciam o uso do estigma como instrumento de segregação e controle social (Richards, 1991).

Durante o período medieval, além dos judeus e muçulmanos, outros grupos minoritários também enfrentaram uma estigmatização severa. Richards (1991: 22) relata que homossexuais eram punidos com destituição e aprisionamento em mosteiros. Leprosos e hereges eram segregados, como parte de um esforço para isolá-los e rotulá-los como “anormais” e “indignos”. Nesse contexto, a diferenciação do estigma individual muitas vezes se dava através do uso de vestimentas específicas, que atuavam como símbolos de desonra. Essas roupas serviam como marcadores visuais, identificando e excluindo essas minorias do convívio social regular:

A regulamentação de um vestuário distintivo levou ao desenvolvimento da assim chamada ‘marca da infâmia’, que era aplicada a todas as minorias expressivas, exceto aos homossexuais. A partir de 1215, judeus, muçulmanos e também prostitutas foram obrigados a vestir trajes distintivos e passaram a usar marcas ou sinais. Os judeus adotaram uma rodela de feltro amarelo conhecido como roulle e as prostitutas um cordão (a aiguillette). Com frequência os leprosários tinham uniformes para seus internos. Mas era normalmente o guiso ou sino, utilizado para sinalizar sua aproximação, que era a sua marca (Richards, 1991: 22).

Goffman (2017: 88) destaca que os “estigmas” possuem uma característica essencial: estão permanentemente expostos à percepção dos outros, o que leva os indivíduos estigmatizados a buscarem o constante ajuste à normatividade do “comum e normal”, em razão de sua condição singular. Diante disso, o autor (2017) define o estigma como um atributo negativo que estabelece uma distinção entre um indivíduo e os demais, atribuindo-lhe a imagem de alguém indesejável, mau, perigoso ou fraco, de modo que, por meio dessas categorizações, o sujeito é rebaixado a uma condição socialmente prejudicada e diminuída.

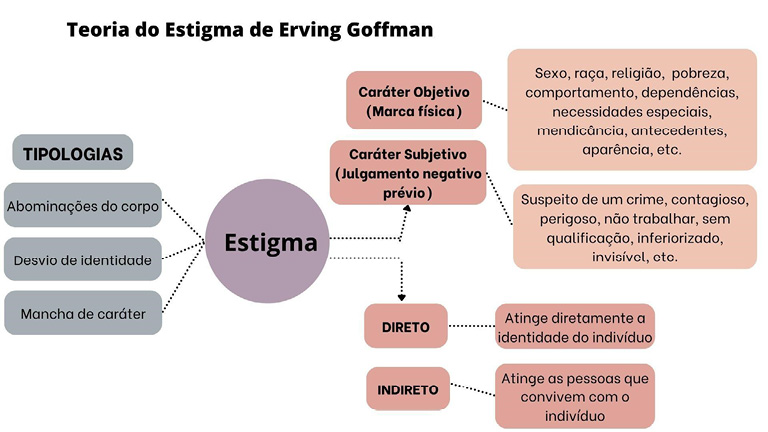

Nessa abordagem, os estigmas podem ser categorizados em aspectos objetivos, relacionados a marcas físicas, e aspectos subjetivos, ligados a julgamentos negativos preconcebidos:

Figura 1. Classificação do estigma.

Fonte: Produzido pelas autoras a partir de Goffman (2017).

Nessa perspectiva, um indivíduo estigmatizado é alguém cujas características ou estereótipos distintos o colocam em uma posição social desfavorável e sujeito a descrédito. De acordo com Goffman (2017: 13), o estigma é classificado em três categorias distintas: o primeiro está relacionado a condições biológicas e deformidades físicas; o segundo abrange aspectos subjetivos, como “paixões tirânicas, crenças falaciosas, desonestidade”, geralmente inferidos de situações como distúrbios mentais, prisões, vícios, alcoolismo, homossexualidade, desemprego, tentativas de suicídio e ativismo político radical; o terceiro tipo de estigma está ligado a questões tribais, raciais, nacionais e religiosas.

A categorização dos diferentes tipos de estigmas envolve uma complexidade conceitual significativa, dada a natureza humana e muitas vezes imperceptível desses fatores, resultando em uma ampla gama de estigmas com várias características. Segundo Bacila (2015), o estigma pode ser analisado a partir de duas dimensões complementares: uma objetiva, relacionada a sinais ou características visíveis como cor da pele, nacionalidade, religião, deficiência, entre outras; e outra subjetiva, que diz respeito aos significados negativos atribuídos a essas condições, como, por exemplo, considerar que uma pessoa com deficiência física é inferior. A partir dessas percepções, derivam-se regras sociais que acabam por prejudicar a vida cotidiana dos estigmatizados e fragilizar também o convívio humano como um todo, atingindo inclusive aqueles considerados “normais”.

Quando as sociedades definem determinados comportamentos, identidades ou condições como “anormais”, elas estabelecem mecanismos de exclusão e controle que podem variar desde a segregação em instituições específicas, como hospitais psiquiátricos ou prisões, até formas mais sutis de estigmatização e marginalização. Esses processos de exclusão não são meramente resultado de uma benevolência paternalista por parte das instituições sociais, mas também servem aos interesses do poder ao manter a ordem e reforçar as normas sociais estabelecidas, motivo pelo qual faz-se necessário compreender a exclusão dos “anormais” como um fenômeno complexo que envolve questões de poder, controle e construção do conhecimento (Foucault, 2001).

A partir desse pressuposto, levando em consideração um parâmetro de normalidade aceito pela sociedade, os indivíduos que não seguem os padrões estabelecidos, tendem a serem excluídos do convívio social. É nesse cenário que se inserem as mulheres que cometiam crimes ou que não aderiam estritamente às normas sociais estabelecidas. Historicamente, muitas mulheres eram restringidas em sua capacidade de expressar livremente seus pensamentos. Quando o faziam, eram frequentemente consideradas uma ameaça à sociedade patriarcal, sendo estigmatizadas como perturbadas ou até mesmo acusadas em possuir “espíritos malignos”. Como resultado, muitas delas eram internadas em clínicas psiquiátricas, com o objetivo de impedir que seus ideais libertários influenciassem outras mulheres (Kramer e Sprenger, 2021: 28).

Na época do Brasil Colônia, não existiam prisões ou penitenciárias específicas para mulheres que transgrediam a ética e a moral cristã. Portanto, as mulheres estigmatizadas como loucas ou rebeldes, eram encaminhadas para as chamadas “casas para mulheres desviadas da lei” ou para conventos religiosos, onde o objetivo era dominá-las e adequá-las através do exercício do trabalho de domesticação das presas com uma vigilância constante sobre sua sexualidade (Souza, 2009: 651).

A participação feminina em atos criminosos pode ser vista como uma forma de contestação ao sistema patriarcal e busca por reconhecimento na sociedade. Certas vertentes teóricas consideram que tais comportamentos representam um meio de manifestar descontentamento e atuam como um mecanismo de alívio, sendo nesse cenário, estritamente masculinizado, que o sistema carcerário brasileiro falha ao não tratar a mulher como indivíduo com necessidades biológicas específicas. No contexto dessas instituições, a presença feminina é praticamente ignorada: faltam vestimentas apropriadas e cuidados especiais para gestantes e puérperas, incluindo alimentação adequada. Além disso, há uma carência evidente de itens básicos de higiene pessoal, como absorventes, uma quantidade suficiente de papel higiênico, shampoo, condicionador, entre outros.

A distribuição limitada desses produtos, sem atenção ao ciclo menstrual individual, leva a soluções improvisadas e indignas, como o uso de miolo de pão como substituto de absorventes internos. Essa carência, se experimentada em presídios masculinos, provavelmente causaria rebeliões, evidenciando a desunião e passividade feminina diante de reivindicações de direitos (Queiroz, 2015).

Wermuth e Nielsson (2019) destacam que, se a situação carcerária masculina já apresenta violações constitucionais, a feminina é ainda mais crítica devido às particularidades de gênero. Mulheres possuem diferenças significativas em relação aos homens, como preocupações familiares e maternais intensas. Diferentemente deles, pois muitas vezes as mulheres que possuem o peso adicional de cuidar de outros, sem a certeza de receber cuidados em troca. A escassez de oportunidades de trabalho, dentro e fora das prisões, também é um problema grave que aflige as encarceradas (Reis e Zucco, 2019).

A inadequação das instalações prisionais para mulheres é flagrante, com celas precárias que aumentam o risco de contaminação, especialmente em períodos menstruais, onde a necessidade de higiene é maior em ambientes com acesso restrito à água (Bertini e Barros, 2022). A desigualdade se estende à distribuição de recursos, que são majoritariamente alocados para presídios masculinos, deixando as unidades femininas com deficiências significativas em infraestrutura e serviços (Marcolla e Tridapalli, 2022).

A situação das encarceradas agrava-se no contexto da gravidez e maternidade. Pesquisas na Penitenciária de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, revelam que as internas enfrentam não apenas a falta de uma dieta apropriada e de um ambiente propício para a convivência com seus filhos, mas também sofrem violência institucional:

No Presídio Feminino de Florianópolis existe apenas um alojamento denominado “Materno-Fetal”, com um berço e três camas, onde ficam as gestantes e mães com bebês. Durante a pesquisa, este alojamento chegou a ficar com duas gestantes e duas mães com seus bebês. Elas não recebiam alimentação diferenciada e relataram beber água da torneira. Contavam, apenas, com um micro-ondas, naquele momento quebrado, por isso, esquentavam a água para a mamadeira dos bebês em uma cafeteira elétrica. Passavam o dia naquele espaço diminuto e saiam apenas duas horas para o banho de sol, como as outras mulheres presas (Reis e Zucco, 2019: 74).

Nesse contexto, as internas são submetidas a uma invisibilidade e penalização ampliada, passando da esfera pública para a privada. Varella (2017) observa que, diferentemente dos homens encarcerados, as mulheres enfrentam a estigmatização familiar, sendo abandonadas por familiares, refletindo a vergonha que sua prisão impõe aos parentes. Enquanto familiares e amigos fazem vigília para visitar homens presos, as mulheres encarceradas raramente recebem visitas sob tais circunstâncias. As filas para visitar mulheres são menores e compostas principalmente por mulheres e crianças, com poucos homens, geralmente pais ou avôs.

Diante do exposto, é perceptível que o sistema prisional brasileiro foi estruturado por e para homens, refletindo uma abordagem que prioriza as necessidades masculinas desde sua concepção. As normas, procedimentos e até mesmo as vestimentas dentro dessas instituições ainda carregam uma forte marca do patriarcado, não levando em consideração as especificidades e necessidades femininas. Esse cenário evidencia uma falta de adaptação e sensibilidade às questões de gênero, perpetuando uma estrutura que não contempla a diversidade de seus ocupantes.

De fato, as mulheres encarceradas enfrentam uma dupla penalidade: além da privação de liberdade, são submetidas a um ambiente que ignora suas particularidades, contribuindo para a continuidade de um ciclo de estigmatização e invisibilidade. Essa realidade destaca a urgente necessidade de reformas que reconheçam e atendam às demandas específicas das mulheres no sistema carcerário, garantindo-lhes tratamento digno e condições adequadas à sua reabilitação social e a sua saúde mental.

III. Impactos do estigma na saúde mental das mulheres encarceradas e a ética da alteridade como responsabilidade social

A partir da teoria do estigma de Goffman (2015), observa-se que as mulheres em situação de cárcere frequentemente vivenciam um estigma social que se manifesta, já nos primeiros momentos da prisão, por meio do abandono por parte de seus próprios familiares. O preconceito associado ao encarceramento reforça a estereotipação negativa que permeia o sistema prisional, contribuindo para o isolamento afetivo e social dessas mulheres. Em condição de desamparo, marcada pela ausência de vínculos e pelo distanciamento dos laços familiares, intensifica sentimentos de solidão e vulnerabilidade, favorecendo o desenvolvimento de quadros de sofrimento psíquico, como depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos relacionados à saúde mental.

Submetidas à angústia decorrente da privação de liberdade, às insuficiências físicas, à superlotação, às tensões oriundas de relações insustentáveis, à opressão advinda da vigilância constante, ao ônus da obediência incondicional, à imposição legalizada de punições e à violência extraoficial proveniente de agressões e torturas, as detentas veem-se impossibilitadas de expressar reclamações, debater ou organizar-se. Qualquer tentativa de reivindicação ou esforço no sentido de pleitear seus direitos é imediatamente classificado como insubordinação, indisciplina ou ameaça à estabilidade do sistema carcerário (Karam, 2011).

Às angústias inatas à restrição de liberdade, impostas pelo sistema carcerário, somam-se as aflições físicas advindas da escassez de ar, da limitada exposição solar e da insuficiente iluminação, além da convivência promíscua nos alojamentos, das condições sanitárias degradadas, da inexistência de higiene e da frequentemente deteriorada qualidade dos alimentos. Tal conjunto de fatores contribui para a disseminação de patologias, notadamente aquelas de caráter transmissível, afetando a saúde mental das detentas (Karam, 2009).

De acordo com Zaffaroni (2016), o sistema prisional configura-se efetivamente como uma entidade que atua como uma verdadeira engrenagem de deterioração: ela instaura uma patologia caracterizada pela regressão. A pessoa aprisionada é relegada a um estilo de vida que pouco se assemelha ao de um adulto, uma vez que é privada de todas as atividades comumente associadas ou esperadas nesta fase da vida, mediante as condições e as restrições impostas, tais como: fumar, beber, assistir televisão, comunicar-se por telefone, enviar ou receber correspondências e manter relações sexuais.

Embora a presença feminina no sistema carcerário seja proporcionalmente menor em comparação à masculina5, a estigmatização social que recai sobre as mulheres é mais acentuada. Tal fenômeno decorre da expectativa, enraizada em uma visão patriarcal, de que a mulher desempenhe um papel amável e seja guardiã dos bons costumes. Diante do descumprimento dessas expectativas sociais, essas mulheres são estigmatizadas como “desviantes” e consideradas indignas de qualquer forma de compaixão ou afeto (Dal Forno e Marcolla, 2023: 4).

Do ponto de vista psicológico, essas mulheres também lidam com o peso da culpa, tornando-se simultaneamente vítimas e algozes de si mesmas por não atenderem aos ideais de perfeição como mulher, filha, mãe e esposa impostos pela sociedade. Elas se percebem como transgressoras de um modelo feminino idealizado pelo sistema patriarcal (Carvalho e Jardilino, 2017). Esse fator permite entender por que, no âmbito do sistema carcerário, apesar de o número de mulheres detentas ser significativamente menor que o dos homens, elas enfrentam um certo descaso no tocante às políticas públicas.

Comumente, experienciam a dor intensificada pelo abandono familiar. Enfrentam, portanto, o preconceito acentuado que a sociedade lhes impõe, especialmente quando associadas à prática de delitos considerados graves, como homicídio, tráfico de drogas, entre outros, situações que as impedem de exercer a maternidade (Carvalho e Jardilino, 2017). A falta de visitas por parte de familiares, parceiros e amigos intensifica o sofrimento psicológico das mulheres encarceradas. É relevante salientar que as preocupações de homens e mulheres presos divergem consideravelmente; os homens, em sua maior parte, contam com suporte externo para resolver questões familiares e pessoais, enquanto as mulheres, frequentemente, são desamparadas por seus entes queridos, resultando na perda de laços matrimoniais, bem como no distanciamento de filhos e pais.

Portanto, as visitas poderiam constituir um recurso valioso para manter e reforçar os vínculos afetivos das mulheres encarceradas. Contudo, barreiras institucionais limitam essa possibilidade. A tendência é que a regularidade das visitas nas penitenciárias diminua até se extinguir completamente, devido a múltiplos fatores que contribuem para o abandono, evidenciado pela ausência de visitantes. Dentre esses fatores, destaca-se o custo do deslocamento para as famílias, frequentemente residentes em localidades distintas das unidades prisionais. Ademais, é comum que as obrigações familiares se concentrem nas mulheres, responsáveis pelos cuidados com os filhos das detentas, o que restringe a capacidade delas de realizar visitas (Ribeiro, 2023).

Em pesquisa realizada por Paiva (2019) com mulheres em situação de cárcere na cidade de Cutitiba, no Estado do Paraná, é possível constatar o quanto a ausência de visitas afeta negativamente a saúde mental das detentas:

PESQUISADORA: Então a tua família nunca veio te ver?

E2: Não, quem veio me ver foi essa amiga.

PESQUISADORA: Mas eles sabiam?

E2: Sabiam, só que eles também não têm condições, eu não julgo eles também (sim, é outro Estado né). Outro Estado, gasta muito, minha mãe teve aquele negócio na perna que tem que amputar (Trombose) isso, então, ela gasta muito em remédio, tem que usar fralda, então jamais eu culpo minha mãe, minha família [...] (Paiva, 2019: 81).

O custo do deslocamento é, sem dúvida, um aspecto significativo, mas é crucial refletir sobre como ele influencia o abandono enfrentado pelas mulheres no cárcere. É necessário questionar até que ponto esse fator contribui para a diminuição na frequência das visitas. Em contrapartida, os homens presos tendem a não ser esquecidos por suas famílias, preservando os vínculos afetivos e fraternais estabelecidos antes da prisão, continuando a receber visitas frequentes de suas esposas, filhos e mães, enquanto as visitas por parte dos pais são mais raras. Por outro lado, as mulheres se veem relegadas ao esquecimento nas sombras do universo prisional, dependendo apenas do acaso para qualquer forma de lembrança ou apoio (Carvalho e Jardilino, 2017).

Porque a trouxa das mulheres vão pras portas do presídio. Na porta do presídio dos homens, é sempre cheio de visita e aqui na porta do nosso sabe quanta visita tem? 5 no máximo. Tudo da família, nenhum marido. As esposas, 99% vem visitar o marido e os homens tão lá fora numa boa e nós aqui dentro se ferrando (Paiva, 2019: 83).

Dentre as adversidades enfrentadas devido ao encarceramento, a ruptura dos laços familiares é destacada nos relatos como uma questão particularmente alarmante para as mulheres: “família bem que poderia vir me visitar”, “minha saúde mental é péssima. Não tenho visita nem sedex”, “choro, choro muito, saudades”, “acho que uma vida não precisava passar por isto” (Santos et al., 2017, n. p.).

A questão do isolamento social e da perda de conexões afetivas também deve ser analisada sob a perspectiva operacional, visto que o debate precisa ultrapassar a esfera teórica para implementar medidas que promovam a saúde em ambientes prisionais, marcados por sua natureza hostil. Essa abordagem poderia ser viabilizada por meio do engajamento em redes de cuidado à saúde mental e do desenvolvimento de políticas públicas direcionadas. É crucial que, nessas instituições, se preserve o vínculo afetivo entre mãe, filho, parceiro e família, de modo a atenuar o fenômeno do abandono feminino durante o encarceramento (Ribeiro, 2023).

A separação dos filhos faz com que o cuidado infantil muitas vezes fique a cargo de terceiros, alguns dos quais podem ser desconhecidos pela mãe. As mulheres que se tornam mães enquanto estão encarceradas também enfrentam a deterioração dos laços afetivos, sendo que, pouco após o parto, os filhos são entregues à guarda de outras pessoas, enquanto elas continuam detidas. Nesse cenário, as visitas, que poderiam ser um aspecto positivo, transformam-se em um dilema, pois a separação dos filhos leva algumas mães a recusar visitas, temendo que a exposição das crianças ao ambiente prisional adverso possa afetar negativamente o desenvolvimento deles (Ribeiro, 2023).

PESQUISADORA: É, quem que ia te visitar?

E1: Minha mãe.

PESQUISADORA: Sua mãe. Você é casada tem filhos?

E1: Eu tenho um filho de 11 anos que vive com a minha mãe, desde nenezinho. PESQUISADORA: Ele foi te visitar?

E1: Foi duas vezes só, que eu não gostava que ele fosse...lá não é um lugar bom pra ele ir (Paiva, 2019: 81).

Devido ao isolamento social e à solidão impostos pelo encarceramento, essas mulheres tornam-se psicologicamente vulneráveis. A falta de informações sobre seus filhos e demais familiares faz com que o tempo transcorra de maneira mais lenta nesse ambiente inóspito, agravando ainda mais o seu sofrimento. Logo, dentro do sistema prisional, os indivíduos possuem uma compreensão de tempo e de sofrimento intensificados, justamente, por não ser possível desenvolver de forma clara os três elementos da psique (Messuti, 2003).

Os acontecimentos do passado vão se deteriorando com o passar do tempo, as imagens, o sabor, o cheiro, tendem a desaparecer da percepção humana após um longo período de isolamento. Por sua vez, a visão do presente é limitada às restritas informações vivenciadas dentro do sistema prisional, sendo que muitas vezes, a luta constante é para sobreviver a cada dia. Já a presença de eventos futuros, quase sempre é destinada totalmente a um sentimento de esperança de liberdade. Não há aqui muitos planos, sonhos ou aspirações, os internos sabem que a hora que saírem do sistema prisional, enfrentarão uma realidade diversa da que vivenciaram anteriormente à prisão. Nessa nova sociedade, a qual se construiu sem a presença e colaboração dele, não há interesse em incluí-lo, tão pouco em aceitá-lo sem causar estigmatização.

De acordo com um estudo conduzido por Santos et al. (2017), a maioria substancial das mulheres que participaram das entrevistas enquanto estavam encarceradas descreveu experimentar uma notável prevalência de sentimentos vinculados à tristeza, dor, solidão, abandono, revolta e ansiedade. Essas emoções, exemplificadas por meio dos relatos a seguir, atuam como fatores estressores significativos que contribuem para a deterioração da saúde mental desse segmento da população: “[...] sufocada, [...] mas presa, [...] sinto ansiedade e preocupação, [...] estou estabilizando a mente, mas estou com muito medo” (Santos et al. 2017, n. p.).

Segundo Ribeiro (2023) a saúde pode ser conceituada como um fenômeno que sofre influência dos determinantes sociais, os quais estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento humano e à interpretação que o indivíduo faz das circunstâncias que ele vivencia. Nesse sentido, os eventos que provocam estresse são caracterizados por uma complexa determinação social, abrangendo aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. Esses eventos evidenciam as desigualdades presentes nas diversas classes sociais, em questões raciais e nas dinâmicas de gênero.

Diante desse cenário, transcendendo as barreiras existentes que obstaculizam muitas vezes a concretização e efetivação dos direitos para que os sujeitos possam viver dignamente, a saúde encontra-se “como um direito humano que todo o sujeito tem e pode exercer, sendo considerada, inclusive, como um dos importantes elementos da cidadania, como um direito à promoção da vida das pessoas [...]” (Martini e Sturza, 2019: 36). Assim, a saúde como sendo um direito humano através do qual integra os seguimentos da cidadania, bem como, os fundamentos para conquistar a dignidade humana, trata-se de um dever das instituições e toda a estrutura que compõe a sociedade, visando garantir as pessoas o direito à saúde em todas as suas especificidades. Com isso, o direito à saúde pode ser considerado como uma espécie de responsabilidade social.

A noção de direito à saúde como universal e igualitário somente reforça a responsabilidade estatal em garantir a efetivação e acesso a esse direito para aqueles que estão privados de liberdade e, consequentemente, à mercê desse sistema. O abandono e a solidão enfrentados pelas mulheres encarceradas no sistema prisional brasileiro estão entre os principais fatores que afetam a saúde mental destes sujeitos. Todavia, a condição de “mulher encarcerada” foge dos padrões impostos pela sociedade, colocando-as num lugar de invisibilidade e indiferença perante o sistema, pouco importando a preservação, acesso e efetivação do direito à saúde a esse grupo estigmatizado.

Diante desse contexto, refletir sobre a saúde mental das mulheres encarceradas requer o desenvolvimento da ética da alteridade como um mecanismo de responsabilidade pelo Outro, especialmente aquele que se apresenta como diferente e vulnerável, mas que não pode ser ignorado. O filósofo lituano-francês Emmanuel Lévinas propõe uma nova perspectiva ética que rompe com a concepção universalizante da pessoa, ao afirmar que cada sujeito é singular e irredutível. Em sua filosofia, é no encontro com o rosto do Outro que se revela uma dimensão de universalidade genuína, fundada não na homogeneidade, mas justamente na diferença que constitui e interpela o Eu (Lévinas, 1980).

Nesse sentido, a partir da perspectiva levinasiana (1997) surge a proposta de um novo humanismo que reformula a noção tradicional centrada no Eu para instaurar um humanismo do outro homem, voltado para a ética fundamentada na responsabilidade e na solidariedade, valores esses que atravessam toda relação intersubjetiva e interpessoal, de modo a deslocar o centro da reflexão filosófica do ser para a relação, dispondo o encontro com o Outro como condição originária da própria existência ética. Assim, é a partir da singularidade do rosto do Outro, que interpela, convoca e exige uma reposta, que a ética insurge como filosofia primeira, em oposição à tradição ontológica da filosofia ocidental.

No pensamento levinasiano, a singularidade e diferença existente entre os sujeitos não deve ser ignorada com pensamentos que defendam a igualdade, mas sim, que invoquem a diferença como forma de responsabilidade ética entre as relações, possibilitando uma “inversão de lugares”, em que a dignidade do Outro é anterior a dignidade do Eu. Dessa forma, o Outro aparece como alteridade materialmente ética, ou seja, o reconhecimento da sua emergência não se dará enquanto empatia adotada de forma consciente, mas a partir de um responsabilizar-se involuntário perante o Outro, sendo que a “responsabilidade que responde da liberdade do outro, na assombrosa fraternidade humana na que a fraternidade por si mesma [...] não explicaria ainda a responsabilidade que proclama entre seres separados” (Lévinas, 2003: 54).

Dessa forma, o sujeito apenas pode ser constituído e concebido através e pelo olhar do Outro, momento em que sua existência é definida pela relação estabelecida na interação com esse Outro, singular e ao mesmo tempo plural. Contrastando com a visão de totalidade, voltada para a ideia de um conhecimento absoluto, construído exclusivamente no âmbito do si mesmo e da ontologia, a proximidade existente nessa relação com o Outro possibilita acesso ao infinito, a algo que transcende as limitações das esferas do “mesmo”, implicando em uma responsabilidade ética do Eu que precede a própria liberdade, pressuposto para constituição da alteridade (Lévinas, 1980).

Sob esse aspecto, a responsabilidade ética emerge da vulnerabilidade revelada na presença do Outro, presença essa que convoca o Eu a responder por aquele que se encontra desprotegido, despido de seus direitos e do sentido de existência. O sofrimento, a miséria e a negação do reconhecimento humano transformam o Outro em alguém reduzido a um contingente invisibilizado pela história, cuja dor exige escuta e acolhimento. Como afirma Lévinas (1993: 101), “sofrer pelo outro é ser responsável por ele, suportá-lo, estar em seu lugar e consumir-se por ele”, demonstrando que a ética não nasce de uma escolha racional, mas de uma sensibilidade originária que obriga os sujeitos a responderem por quem sofre.

Para além de um projeto ontológico centrado no “si mesmo”, é no rompimento com essa lógica autocentrada que se torna possível identificar, como propõe Dussel (2000: 374), as “negatividades” que afetam o Outro, ou seja, a pobreza, a exclusão, a dor, a fome, a violência e o abandono. Diante desse contexto, esses são sinais que expõem a contradição de instituições que, embora concebidas para proteger e promover a vida, geram vítimas em sua própria estrutura.

Nesse sentido, é um passo fundamental em direção à ética da alteridade, reconhecer as mulheres encarceradas como portadoras de “negatividades” historicamente construídas, sendo estas em razão de sua condição de gênero, classe, raça e, sobretudo, por sua posição dentro do sistema penal. Assim, devido ao fato de ser impossível empiricamente a existência de uma norma, ato, instituição ou sistema de eticidade que seja perfeito em sua vigência e consequências, são inevitáveis as “vítimas” que sofrem as imperfeições, erros, exclusões, injustiças, etc. das instituições e sistemas finitos e não perfeitos que ignoram reconhecer a “vítima” enquanto sujeito (Dussel, 2000: 373).

O cárcere feminino, ao negar reconhecimento às demandas específicas das mulheres e naturalizar sua exclusão, se constitui como um espaço privilegiado para a reflexão sobre a urgência de uma ética da alteridade. Diante dessa sistemática provedora incessantemente de vítimas, analisar a relação com o Outro a partir da ética da alteridade convoca a responsabilidade perante aquele que está expondo sua “nudez” frente à violência, fome, morte e o extermínio (Zanon, 2019). É estar implicado com a situação desse Outro vulnerável, sendo responsável pela sua existência e liberdade antes dos interesses do Eu, ou seja, “eu posso ser responsável pelo que não cometi e assumir uma miséria que não é minha” (Lévinas, 2003: 187).

A ética da alteridade, nesse contexto, convoca sujeitos, instituições e a sociedade como um todo a tomarem para si a responsabilidade diante das mulheres encarceradas, suja saúde mental é afetada por múltiplas camadas de opressão e estigma. O desamparo, a solidão e o abandono familiar intensificam o sofrimento psíquico de suportar a realidade prisional, sendo estes evidenciados nos relatos que comprovam uma tentativa de fuga. Expressões como “quero dormir e só acordar na hora de ir embora”, “medicação controlada para me desligar [...] o tempo passa mais rápido” e “melhor dormir do que ficar acordada” (Santos et al., 2017, n. p.) revelam não apenas o esgotamento emocional, mas a ausência de redes de cuidado e de políticas públicas voltadas à saúde mental dentro do sistema prisional.

Assim, compreender a saúde mental das mulheres encarceradas a partir da ética da alteridade é deslocar o olhar da lógica normativa e punitiva, muitas vezes centrada em mecanismos de controle e exclusão, para uma postura de escuta, reconhecimento e responsabilidade incondicional, que não depende de merecimento, reciprocidade ou julgamento prévio. Trata-se de compreender que o sujeito não é um ente isolado ou autossuficiente, mas se constitui na relação com o Outro, sendo essa relação marcada por uma assimetria fundamental, na qual o Eu é interpelado a responder pela vulnerabilidade do Outro antes mesmo de compreender sua história ou sua dor, pois a exigência ética nasce de uma alteridade que se impõe pela presença desse Outro que convoca uma responsabilidade.

Sob essa ótica da responsabilidade como medida necessária para o existir do Outro, uma ordem política que seja capaz e eficaz de refletir os interesses da pluralidade humana é fundamental, devendo ser medida que se impõe ao pensar a questão da saúde mental das mulheres encarceradas no cenário brasileiro. Ao se reconhecer a pluralidade humana como sendo primordial para garantir uma vida digna em suas diversas possibilidades, é reconhecer que o sujeito não é um em si para si, mas sua condição de existência é pelo Outro e para o Outro, fora de si, em que o Eu não nasce isolado, sozinho (Martins e Lepargneur, 2014). Pensar em uma filosofia da alteridade é pensar a partir da presença desse Outro singular e diferente.

Nesse sentido, o estigma que recai sobre as mulheres encarceradas, enquanto marca que as exclui da ordem do “normal”, deve ser enfrentado com uma ética que as reinclua na ordem do humano. A saúde mental, nesse horizonte, deixa de ser apenas um direito individual para se tornar uma obrigação coletiva, um imperativo ético que recai sobre todos os sujeitos, enquanto sociedade, enquanto instituições e enquanto sujeitos capazes de reconhecer a dor do Outro e de não lhe ser indiferente.

A situação de vulnerabilidade que as mulheres encarceradas se deparam, condição majorada pelo estigma existente em razão da “quebra” de paradigmas relacionados ao gênero, bem como o abandono familiar, acesso a mantimentos de higiene pessoal e serviços de saúde, são elementos que afetam diretamente esse grupo de mulheres e que deve ser reconhecido como responsabilidade social. Diante disso, o direito à saúde é uma medida que se impõe para além das garantias jurídicas e regulamentadoras, mas também como direito fundamental que convoca todos os sujeitos a responsabilizarem-se quando não há o cumprimento desse preceito, principalmente quando alguns sujeitos são excluídos do acesso.

Portanto, o agir ético, nesse contexto, implica responsabilizar-se pelas condições que afetam a saúde mental das mulheres privadas de liberdade, reconhecendo que o estigma, a violação de direitos, o abandono institucional e a negligência estatal não podem ser naturalizados. Assim, a responsabilidade social, alicerçada na ética da alteridade, exige mais do que políticas públicas formais, requer o compromisso concreto de considerar a singularidade de cada mulher encarcerada, não apenas como número, rótulo ou sentença, mas como o Outro vulnerável que convoca uma responsabilidade ética no agir. Para tanto, implementar uma ideia de responsabilidade perante o “outro”, a partir da noção de fraternidade que, para Lévinas, diversamente do que se pensa, não irá impor-se como sendo uma forma de constatação de semelhança entre os sujeitos, mas uma ideia de responsabilidade infinita pelo Outro na sua diferença e pluralidade.

IV. Considerações finais

Neste estudo, investigou-se a profundidade e a complexidade do estigma associado ao sistema prisional e seu impacto específico sobre a saúde mental das mulheres encarceradas no Brasil, vislumbrando a ética da alteridade como conceito relevante para possibilitar uma responsabilidade social perante esses sujeitos. A análise fundamentou-se na teoria do estigma de Erving Goffman, revelando que o rótulo de “detenta” implica uma série de estereótipos e preconceitos que não apenas exacerbam o estigma enfrentado por essas mulheres, mas também obstaculizam significativamente sua reintegração na sociedade após o período de encarceramento. Este fenômeno destaca a carga desproporcional que o estigma impõe às mulheres, afetando sua dignidade, autoestima e, em última instância, seu bem-estar emocional.

Os resultados da pesquisa confirmam a hipótese inicial de que o estigma vinculado à criminalidade e ao encarceramento impacta de maneira mais acentuada a saúde mental das mulheres encarceradas, em comparação com seus pares masculinos. Este impacto é agravado pela solidão e pelo isolamento social, aspectos intrínsecos ao ambiente prisional, que emergem como fatores preponderantes na deterioração da saúde mental dessas mulheres. Tal situação aponta para a necessidade urgente de políticas públicas e intervenções psicossociais que abordem essas especificidades, bem como, pensar a questão da saúde mental das mulheres encarceradas a partir da ética da alteridade como medida que se impõe de responsabilidade social, sendo uma alternativa para minimizar os impactos que a estigmatização do cárcere reflete na vida destas mulheres.

Além disso, este estudo ressalta a importância de se avançar na compreensão do estigma como uma barreira para a reintegração social das mulheres após o encarceramento, enfatizando a necessidade de abordagens multidisciplinares que incorporem perspectivas psicológicas, sociais e legais para enfrentar eficazmente os desafios impostos pelo estigma associado ao encarceramento feminino. Dessa forma, é imperativo que as estratégias de intervenção no sistema prisional feminino sejam reavaliadas e reestruturadas, com um foco particular na mitigação do estigma e na promoção da saúde mental.

Sendo assim, a implementação de programas que fomentem a manutenção de vínculos afetivos, a reinserção social e o acesso a serviços de saúde mental adequados podem contribuir significativamente para a recuperação emocional e a redução da reincidência. Sob esse aspecto, observa-se que a saúde vista a partir da ética da alteridade pode ser um mecanismo para efetivar a garantia desse direito fundamental as mulheres em situação de cárcere, de modo que os sujeitos sejam convocados a responsabilizarem-se perante o Outro em sua miséria e vulnerabilidade, como forma de preservar a pluralidade e diferença sem lhes ser indiferente, estando implicados, enquanto sociedade, em conferir o direito à saúde como direito de fato universal.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível que o Estado e as instituições públicas desenvolvam políticas que dialoguem diretamente com a ética da alteridade, reconhecendo a singularidade das mulheres encarceradas e a responsabilidade social em razão do seu sofrimento psíquico. Isso implica, por exemplo, a criação de programas de atenção psicossocial nas unidades prisionais, com equipes interdisciplinares capacitadas a escutar e acolher a subjetividade dessas mulheres em sua diferença, bem como a implementação de ações voltadas à preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, como visitas assistidas, iniciativas de cuidado materno e programas de reinserção social sensíveis às trajetórias de exclusão.

Além disso, faz-se necessária a reformulação da arquitetura institucional dos presídios femininos, considerando as necessidades específicas das mulheres, especificamente em contextos de gravidez, maternidade, ciclos menstruais e saúde mental. Essas ações, mais do que medidas técnicas ou administrativas, devem ser compreendidas como imperativos éticos, ou seja, respostas concretas à interpelação que o Outro vulnerável, aqui figurado na mulher encarcerada, faz à sociedade que historicamente a marginalizou.

Por fim, a pesquisa contribui para a literatura existente ao lançar luz sobre as nuances do estigma no contexto prisional feminino brasileiro, fornecendo insights importantes para a formulação de políticas e práticas mais eficazes e humanizadas. Espera-se que este estudo inspire futuras investigações que possam expandir o conhecimento sobre o tema e, por conseguinte, melhorar a qualidade de vida e as perspectivas de reintegração das mulheres encarceradas

Referências

• Almeida, R. O. (2000). Mulheres que matam: universo imaginário do crime no feminino. 2000. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/36042.

• Bacila, C. R. (2015). Criminologia e estigmas: um estudo sobre preconceitos. 4 ed. São Paulo: Atlas.

• Bertini, L. M. e Barros, J. P. P. (2022). Privação de liberdade e monitoração eletrônica de pessoas: Vivências em torno do cárcere. Psicologia Social Jurídica: articulações de práticas de ensino, pesquisa e extensão no Brasil. p. 87-103. Disponível em: https: //site.abrapso.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Livro-Psicologia-Social-Juridica-2022.pdf#page=88.

• Carvalho, O. F. e Jardilino, J. R. L. (2017). A invisibilidade da mulher no sistema prisional brasileiro: esquecidas no tempo e no espaço. Revista Educação e Políticas em Debate, v. 6, n. 2, p. 236-254, maio/ago. Disponível em:

<http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/article/view/46784>.

• Cunha, E. L. (2011). Educação ou castigo: um estudo sobre mulheres reeducandas. Araraquara/SP. Tese de Doutorado em Educação Escolar. Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara. Universidade Estadual Paulista.

• Cury, J. S. e Menegaz, M. L. (2017). Mulher e o cárcere: uma história de violência, invisibilidade e desigualdade social. Disponível em: http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1499469506_ARQUIVO_ArtigoFazendoGenero--enviar.pdf.

• Dal Forno, M. C. B. e Marcolla, F. A. (2023). A inumanidade na história da loucura e a luta antimanicomial no Brasil: uma análise a partir dos episódios desalmados no hospital colônia de Barbacena/MG. Salão do Conhecimento, v. 9, n. 9. Disponível em:

http://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br.

• Dussel, E. (2000). Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução: Ephraim Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M. E. Orth. Petrópolis: Vozes.

• Foucault, M. (2001). Os anormais: curso no Collège de France (1974-1975). Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes.

• Goffman, E. (2017). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Tradução: Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. Rio de Janeiro: LTC.

• Goffman, E. (2015). Manicômios, prisões e conventos. Tradução: Dante Moreira Leite. São Paulo: Perspectiva.

• Karam, M. L. (2009). A privação da liberdade: o violento, danoso, doloroso e inútil sofrimento da pena. Rio de Janeiro: Lúmen Juris.

• Kraemer, H. e Sprenger, J. (2021). Malleus maleficarum: o martelinho das feiticeiras. 31. ed. Tradução: Paulo Fróes. Rosa dos tempos: Rio de Janeiro.

• Lévinas, E. (1980). Totalidade e infinito: ensaio sobre a exterioridade. Lisboa: Edições 70.

• Lévinas, E. (1993). Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes.

• Lévinas, E. (1997). Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes.

• Lévinas, E. (2003). De outro modo que ser o más allá de la esencia. Salamanca: Ediciones Sígueme.

• Marcolla, F. A. e Tridapalli, K. G. (2022). Mulheres invisíveis: desigualdade social no cárcere feminino a partir da dignidade humana. In: Marcolla, F. A. et al (Orgs). Temas de direito criminal: reflexão sobre violência de gênero. v. 2. Porto Alegre: Paixão Editores.

• Marconi, M. A. e Lakatos, E. M. (2022). Metodologia científica. 8. ed. Barueri: Atlas.

• Martini, S. R. e Sturza, J. M. (2019). Direitos humanos: saúde e fraternidade. Porto Alegre: Evangraf.

• Martins, R. J. e Lepargneur, H. (2014). Introdução a Lévinas: pensar a ética no século XXI. São Paulo: Paulus.

• Mbembe, A. (2022). Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: n-1 edições.

• Messuti, A. (2003). O tempo como pena. Tradução: Tadeu Antonio Dix Silva e Maria Clara Veronesi de Toledo. São Paulo: Revista dos Tribunais.

• Mezzaroba, O. e Monteiro, C. S. (2019). Manual de metodologia da pesquisa no direito. São Paulo: Saraiva.

• Paiva, P. G. (2019). Mulheres encarceradas: cartas e entrevistas sobre a vida na prisão (2004-2014). Humanidades em perspectivas, v. 2, n. 1, 2019. Disponível em: https://www.revistasuninter.com/revista-humanidades/index.php/revista-humanidades/article/view/27.

• Queiroz, N. (2016). Presos que menstruam. 5. ed. Rio de Janeiro: Record.

Reis, C. A. e Zucco, L. P. (2019). Saúde sexual e saúde reprodutiva no cárcere. Revista Catarinense de História, n. 33, p. 66-86.

Disponível em: https://doi.org/10.36661/2238-9717.2019n33.10827.

• Ribeiro, L. B. (2023). Efeitos da fragilização dos vínculos afetivos sobre a saúde mental de mulheres encarceradas em Vitória da Conquista-BA. Disponível em:

https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38106.

• Richards, J. (1993). Sexo, desvio e danação: as minorias na Idade Média. Tradução: Marco Antonio Esteves da Rocha e Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

• Santos, I. G. et al. (2020). Mulheres no cárcere: Uma revisão de literatura sobre a realidade das mulheres encarceradas. Geopauta, v. 4, n. 3, p. 255-273. Disponível em:

https://www.redalyc.org/journal/5743/574364489017/574364489017.pdf.

• Santos, M. V. et al. (2017). Saúde mental de mulheres encarceradas em um presídio do estado do Rio de Janeiro. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 26, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/3dbSzZsVhz6L8kH97Bpf3YM/?lang=pt.

• Santos, V. (2013). Técnicas da tortura: punições e castigos de escravos no Brasil escravista. Enciclopédia Biosfera, v. 9, n. 16. Disponível em:

https://www.conhecer.org.br/enciclop/2013a/humanas/Tecnicas%20da%20Tortura.pdf.

• SENAPPEN (2023). Secretaria nacional de políticas penais. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTczNWI4M2EtZTAwMS00Y2M2LWEyMjEtYzFlNTZlMzgyMTllIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9.

• Souza, K. O. J. (2009). A pouca visibilidade da mulher brasileira no tráfico de drogas. Psicologia em estudo, v. 14, n. 4, p. 649-657. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/pe/a/RWRqYxBVPmN6jjDmKzKrn4R/?format=pdf&lang=pt.

• Varella, D. (2017). Prisioneiras. Disponível em:

https://livrogratuitosja.com/prisioneiras-drauzio-varella/.

• Zafaroni, E. R. (2016). O inimigo no direito penal. 2. ed. Tradução: Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan.

• Zanon, A. (2019). O princípio da alteridade de Lévinas como fundamento para a responsabilidade ética. Perseitas, v. 8, p. 75–103. Disponível em:

https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/perseitas/article/view/3489.

• Wermuth, M. A. D. e Nielsson, J. G. (2019). O habeas corpus nº 143.641/SP e a humanização do cárcere feminino no brasil: limites e possibilidades. XXVII Encontro Nacional do CONPEDI Salvador – BA. GT: Direito penal, processo penal e constituição II. Disponível em: http://site.conpedi.org.br/publicacoes/0ds65m46/48xcmljs/v2lsULi9o9xjEoa2.pdf.

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduanda em Direitos Humanos pela UNIJUÍ. Mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Regional de Blumenau (FURB). Especialista em Direitos Humanos e Direito Constitucional pela Universidade de Direito de Coimbra/PT. Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Damásio de Jesus. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE). Pesquisadora Capes (Processo nº 88887.710405/2022-00). Membro voluntário do Laboratório de cidadania e estudos em Direitos Humanos (LACEDH). Integrante da Academia de Letras do Brasil, seccional de Brusque/SC. ID Lattes: 3320760922393919. ID ORCID: 0000-0003-2335-2343. E-mail: marcolla.advocacia@gmail.com.

2 Doutoranda em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), com bolsa PDPG/CAPES, Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação - Alteridade na Pós-Graduação. Mestre em Direito pela UNIJUÍ, com bolsa PROCAD/CAPES, Programa de Cooperação Acadêmica em Segurança Pública e Ciências Forenses. Especialista em Ensino de Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Professora do curso de graduação em Direito (UNIJUÍ). Advogada. Integrante do grupo de pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos (CNPq). ID Lattes: http://lattes.cnpq.br/1552482259294228. ID

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6493-9752. E-mail: milenacereser@outlook.com.

3 Pós Doutora em Direito pela Unisinos. Doutora em Direito pela Universidade de Roma Tre/Itália. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc. Especialista em Demandas Sociais e Políticas Públicas também pela Unisc. Professora na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Unijui, Lecionando na Graduação em Direito e no Programa de Pós Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado. Integrante da Rede Iberoamericana de Direito Sanitário. Integrante do Comitê Gestor da Rede de Pesquisa em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Integrante do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos (Cnpq). Pesquisadora Gaúcha FAPERGS – PqG Edital 09/2023. UNIJUI – Ijuí – RS- BR. http://orcid.org/0000-0001-9290-1380.

4 Goffman (2015: 7) conceitua como “a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena”.

5 Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (2023) o Brasil possui 839.672 mil pessoas com restrição de liberdade, sendo que deste número, 45.743 mil são mulheres.