Del paradigma tutelar al enfoque de derechos humanos: análisis de alineación entre las leyes estatales de salud mental y la Ley General de Salud de México en torno al consentimiento, el internamiento y la voluntad anticipada

From the tutelary paradigm to the human rights approach: analysis of the alignment between state mental health laws and the General Health Law of Mexico regarding consent, confinement, and advance directives

Guillermo Ramírez Zavala1; César Augusto García Avitia2

DOI: https://doi.org/10.37767/2591-3476(2025)11

Fecha de envío: 30.05.2025

Fecha de aceptación: 11.07.2025

RESUMEN:

La reforma de 2022 a la Ley General de Salud [LGS] en México consolidó un nuevo paradigma en salud mental, centrado en derechos humanos, desinstitucionalización, enfoque comunitario y respeto a la autonomía. En tal contexto, el presente estudio tuvo como objetivo realizar un análisis de alineación de leyes de salud mental estatales existentes en el país con la mencionada reforma, centrada en 3 aspectos: consentimiento informado, internamiento voluntario y voluntad anticipada. El estudio fue de tipo documental con una metodología cualitativa de análisis de contenido, basada en la revisión de las 21 leyes de salud mental existentes hasta la fecha en el país para contrastarlas con la LGS. Como resultados, se identificaron avances en las leyes de estados como Puebla, Hidalgo y Jalisco, aunque persisten modelos tutelares y vacíos normativos la mayoría de las leyes. Se recomienda fortalecer las reformas legislativas, establecer mecanismos de supervisión y participación social, y promover cambios que garanticen derechos y autonomía.

ABSTRACT

The 2022 reform of Mexico’s General Health Law [LGS] consolidated a new paradigm in mental health, centered on human rights, deinstitutionalization, a community-based approach, and respect for individual autonomy. Within this context, the present study aimed to conduct an alignment analysis of existing state mental health laws in relation to the aforementioned reform, focusing on three key aspects: informed consent, voluntary admission, and advance directives. The study employed a documentary design with a qualitative content analysis methodology, based on a review of the 21 mental health laws in force nationwide at the time, in order to contrast them with the LGS. The findings identified progress in states such as Puebla, Hidalgo, and Jalisco; however, tutelary models and regulatory gaps persist in most laws. It is recommended to strengthen legislative reforms, establish oversight and social participation mechanisms, and promote structural changes that guarantee rights and autonomy.

PALABRAS CLAVE: Salud mental, derechos humanos, consentimiento informado, capacidad jurídica, legislación comparada.

KEY WORDS: Mental health, human rights, informed consent, legal capacity, comparative legislation.

I. Introducción

La reforma de mayo de 2022 al Capítulo VII de la Ley General de Salud [LGS] (1984) marcó un nuevo paradigma para la salud mental en México, estableciendo principios de derechos humanos, atención comunitaria y respeto a la autonomía de las personas. En ella se consagra que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud mental sin discriminación, y que la atención debe brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con respeto a los derechos humanos (García-Avitia, 2025). Se promueven además la inclusión de la perspectiva de género, la interculturalidad e interdisciplinariedad en los servicios, y se enfatiza la prevención y la reducción del estigma.

Como es notorio, los cambios son diversos, pero el presente estudio se centró específicamente al internamiento, el consentimiento y la voluntad anticipada. Al respecto, la reforma de la LGS establece que el internamiento debe ser un último recurso terapéutico, realizándose únicamente de manera voluntaria, por el tiempo estrictamente necesario y en hospitales generales cercanos al domicilio de la persona (Artículo 75). Prohíbe expresamente su uso para atender problemas sociales, familiares o de vivienda. Asimismo, determina que los prestadores de servicios deben proporcionar información accesible sobre los objetivos, beneficios, riesgos y alternativas de los tratamientos, garantizando su comprensión (Artículo 75 bis.). Se presume la capacidad jurídica de las personas usuarias, por lo que se deben ofrecer apoyos para la toma de decisiones. En el caso de menores de edad, se deben privilegiar alternativas comunitarias y, cuando sea necesario, considerar su opinión. También introduce la figura de la voluntad anticipada (Artículo 75 ter.), un documento legal mediante el cual la persona puede decidir con antelación qué tratamientos aceptar o rechazar, en consonancia con el principio de autonomía personal.

Esta reforma refleja compromisos internacionales, pues México ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [CDPD] (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2006) y sus observaciones (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2014), que exigen el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y la eliminación de medidas coercitivas. Organismos como la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021) y la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2023), respaldan la eliminación de acciones coercitivas como la contención o el internamiento forzoso, sustituyéndolas por apoyos para la autonomía y el tratamiento comunitario. Igualmente, ambas organizaciones subrayan la importancia del consentimiento informado y de los planes o voluntades anticipadas como mecanismos de autodeterminación. Asimismo, enfatizan que los instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos [DUDH] (ONU, 1948) y la CDPD (ONU, 2006; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2014), protegen a las personas con problemas de salud mental, garantizando su igualdad ante la ley, capacidad de tomar decisiones y el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias ni tratamientos inhumanos (Méndez, 2013).

La adopción del modelo social de la discapacidad (Oliver, 1996) ha sido clave en este giro paradigmático. Este enfoque desplaza el foco del déficit individual hacia las barreras sociales e institucionales que restringen la participación plena de las personas con discapacidad, incluidas las que viven con discapacidad psicosocial. Desde esta perspectiva, la categoría de capacidad jurídica no puede analizarse de forma aislada: se entrelaza con las categorías de consentimiento informado, internamiento voluntario y voluntad anticipada. Como subrayan Flynn y Arstein-Kerslake (2014), la provisión de apoyos para la toma de decisiones es una condición para el ejercicio efectivo de la autonomía, la cual a su vez está modulada por el diseño de estos marcos normativos y procedimentales.

Por otro lado, desde una perspectiva bioética (Beauchamp y Childress, 2019), también se subraya que el respeto a la autonomía no puede entenderse meramente como un acto formal, sino que exige condiciones materiales y procedimentales que garanticen la comprensión, la ausencia de coacción y la capacidad efectiva de decidir. Por ello, también es importante comprender la noción de determinantes sociales de la autonomía (Marmot y Wilkinson, 2006), considerando que factores estructurales como la pobreza, la discriminación o el acceso desigual a recursos condicionan profundamente la posibilidad real de ejercer derechos en el ámbito de la salud mental de forma autónoma.

Desde una perspectiva crítica, Foucault (1972) considera que las instituciones psiquiátricas, en torno a las cuales ha girado la atención a la salud mental, han funcionado históricamente como tecnologías de control que medicalizan la diferencia y gestionan cuerpos considerados anormales. Minkowitz (2007) profundiza esta crítica al denunciar que las prácticas coercitivas en salud mental constituyen formas contemporáneas de violencia estructural que niegan derechos fundamentales. Es precisamente en este contexto que el énfasis en el consentimiento informado, el no internamiento involuntario y de la voluntad anticipada en la reforma de la LGS representa una respuesta directa a estas críticas.

Actualmente, 21 de las 32 entidades federativas de México cuentan con leyes estatales de salud mental, estas son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Los 11 estados que no cuentan con ley específica sobre esta materia son: Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Cabe resaltar que estos últimos incluyen el tema de salud metal en sus leyes estatales de salud, tal como es el caso del ámbito federal que lo incluye en la LGS y no tiene una ley específica.

El objetivo de la presente investigación fue realizar un análisis de alineación de las leyes de salud mental estatales vigentes en México con la reforma del Capítulo VII de la Ley General de Salud de 2022, enfocándose en tres aspectos clave: consentimiento informado, internamiento voluntario y voluntad anticipada. Este estudio cobra relevancia en un contexto en el que la reforma busca consolidar un modelo de atención en salud mental basado en derechos humanos, promoviendo la autonomía y la inclusión social de las personas usuarias de servicios de salud mental.

A pesar de los avances normativos a nivel federal, persisten disparidades significativas en la implementación de estos principios a nivel estatal. Analizar la congruencia entre las leyes locales y la reforma permite identificar tanto los avances como las áreas de oportunidad en la armonización normativa, esencial para garantizar la efectividad del modelo de atención integral y centrado en la persona. Este estudio contribuye al entendimiento de las brechas legales existentes y proporciona una base para la mejora de las políticas públicas en salud mental, alineándolas con los estándares internacionales de derechos humanos.

II. Método

El diseño de esta investigación fue de tipo cualitativo, documental y comparativo, orientado a examinar críticamente la alineación normativa de las leyes estatales de salud mental existentes en México y la reforma de la Ley General de Salud en materia de salud mental de 2022. El análisis se centra en la evaluación de tres aspectos considerados estructurantes para la transición del modelo biomédico-tutelar hacia un paradigma de derechos humanos: el consentimiento informado, el internamiento voluntario y la voluntad anticipada.

La elección de un enfoque crítico responde a la necesidad de superar un mero examen descriptivo de las disposiciones legales, para avanzar hacia una comprensión más profunda de las tensiones, contradicciones y avances en la alineación de los marcos estatales con la LGS y los estándares internacionales vinculantes. Los marcos legales no son neutros, sino que reflejan relaciones de poder, lógicas institucionales y herencias históricas que inciden directamente en la configuración de los derechos y en su efectividad real (Foucault, 1972). Como señala Gooding (2020), el tránsito hacia un modelo de salud mental basado en derechos no es solo un desafío normativo, sino un cambio epistemológico y cultural profundo, que exige revisar de manera integral las estructuras legales, institucionales y prácticas profesionales en el campo.

La estrategia analítica se desarrolló en varias fases encadenadas. En primer lugar, se identificaron todas las leyes estatales de salud mental existentes hasta junio de 2025. Posteriormente se clasificaron las leyes estatales en aquellas creadas antes y después de la reforma de la LGS, así como aquellas creadas antes pero con actualizaciones posteriores a la reforma. Posteriormente, se procedió a la extracción y análisis de contenido normativo específico en torno a las categorías ya mencionadas. Después, se compararon los contenidos de las leyes estatales con los de la LGS para identificar su alineación. Finalmente, se emiten juicios críticos sobre los hallazgos con respectos a las carencias, contradicciones y avances de las leyes.

III. Resultados

1. Clasificación de la leyes estatales de salud mental

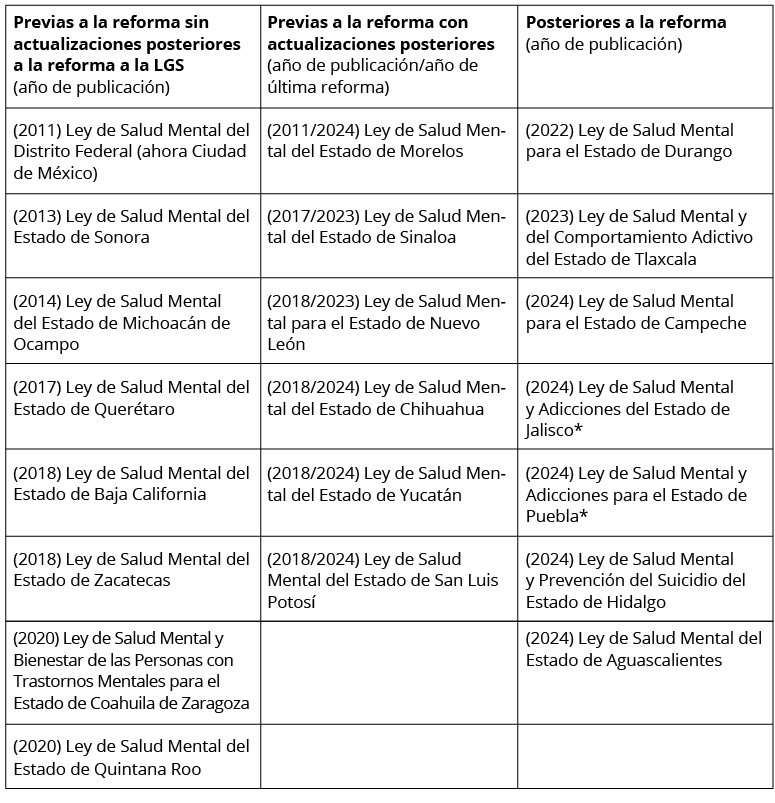

Las 21 leyes estatales de salud mental existentes pueden categorizarse en tres grupos: a) aquellas publicadas antes de la reforma de la Ley General de Salud en materia de salud mental de 2022 y no han sido reformadas, b) aquellas publicadas antes de la reforma pero con actualizaciones tras ella, y c) aquellas publicadas posteriormente a la reforma mencionada. Estas categorías se muestran en la Tabla 1, que incluye sus nombres oficiales, años de publicación y de reforma (cuando aplica).

Tabla 1. Clasificación de las leyes estatales de salud mental en México según su momento de publicación o actualización con relación a la reforma de la LGS en materia de salud mental de 2022.

2. Leyes previas a la reforma de la LGS sin actualizaciones

Con respecto al análisis de contenido de las leyes estatales de salud mental, primeramente se hablará de la capacidad de consentimiento. La CDPD (ONU, 2006) establece con claridad que los países firmantes deben garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás (Artículo 12) y proporcionar los apoyos necesarios para la toma de decisiones, desplazando modelos sustitutorios como la tutela, curatela o interdicción. No obstante, aún es común que las leyes estatales mantengan referencias explícitas o implícitas a la incapacidad jurídica de las personas con trastornos mentales, así como la posibilidad de nombrar representantes legales que sustituyan su voluntad. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental y Bienestar de las Personas con Trastornos Mentales para el Estado de Coahuila de Zaragoza (2020) que en su Artículo 38 menciona que “el consentimiento informado sustitutorio solo se podrá otorgar cuando el paciente carezca de capacidad necesaria de discernir para otorgarlo o el paciente se encuentre en el supuesto de incapacidad legal” (p:17).

En su caso la ley de Baja California (2018), menciona que las personas usuarias de los servicios de salud mental tienen derecho la “toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento” (Artículo 7 fracción II), pero no menciona algo sobre el consentimiento informado o el ejercicio de voluntad ante el internamiento. Este modelo se replica en otras leyes como la de Zacatecas (2018), que remite al Código Civil para definir la capacidad de las personas con trastornos mentales; o la de Sonora (2013), que admite la sustitución de la voluntad mediante representantes en los casos en que se considere que la persona no puede decidir por sí misma. Otras leyes como las de Michoacán (2014) reproducen patrones similares, entrando en contradicción con la LGS y su artículo 75 Bis. que menciona que la persona que presente trastornos mentales “es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir”. Esta ley, que fue reformada en 2022 pero no en función de la reforma de la LGS, deja a la familia la responsabilidad de asegurar la continuidad del tratamiento “especialmente si el paciente no está en condiciones de hacerlo solo” (Artículo 5 fracción II). En esa ley también se mantiene la posibilidad del internamiento involuntario cuando “el profesional entrenado en salud mental realiza una evaluación y determina la inviabilidad de tratamiento ambulatorio” (Artículo 56).

Las disposiciones de las leyes estatales antes mencionadas perpetúan un enfoque médico-paternalista y legalista que contraviene el modelo social de discapacidad considerado por la CDPD como restrictivo de los derechos a la igualdad ante la ley y a la autonomía personal. Desde la perspectiva bioética, este enfoque vulnera el principio fundamental de autonomía y autodeterminación (Beauchamp y Childress, 2019), subordinando la voluntad del usuario al juicio de terceros bajo el argumento de protección.

Sin embargo, cabe reconocer algunos avances parciales. Por ejemplo, la ya mencionada ley del estado de Coahuila de Zaragoza (2020), también considera la autodeterminación del paciente y exige consentimiento informado previo a cualquier tratamiento, limitando la sustitución de voluntad a circunstancias excepcionales. . Así, aunque muchas leyes estatales han adoptado la idea de reconocimiento de capacidad jurídica, en la práctica subsiste un marco heterónomo donde las figuras de tutela, patria potestad o representación legal se imponen sobre la autodeterminación de las personas.La mayoría de las leyes revisadas continúan operando bajo un paradigma que admite la sustitución de la voluntad del usuario en contextos de discapacidad psicosocial con respecto al internamiento, contradiciendo los postulados de la LGS y, por ende, de la CDPD. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental de Sonora (2013) en su Artículo 46 que es posible un internamiento involuntario con la indicación de un médico psiquiatra y la autorización y consentimiento informado de un familiar hasta en segundo grado o tutor. Por su parte, la Ley de la Ciudad de México (2011) regula procedimientos de internamiento involuntario por orden de autoridad. Coahuila (2020), que igualmente contempla escenarios en que el consentimiento puede ser otorgado por un representante en su Artículo 9, y la fracción IX, menciona la posibilidad de internamiento involuntario “cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente”.

Incluso leyes más recientes, como Querétaro (2017), Zacatecas (2018) y Quintana Roo (2020), si bien reconocen formalmente derechos de autonomía y consentimiento informado, mantienen excepciones para sustitución de la voluntad en contextos de internamiento involuntario o bajo declaración de incapacidad. En Querétaro se establece que puede haber internamiento involuntario incluso sin consentimiento de un representante (Artículo 7 fracción 5), en Zacatecas se establece que puede haber internamiento por solicitud de un familiar o representante legal, considerándolo como voluntario (Artículo 20), y en Quintana Roo se menciona que los familiares o personas responsables pueden “otorgar su consentimiento ante el responsable médico o ante la autoridad judicial, sobre las decisiones del internamiento y tratamiento involuntarios” (Artículo 8, fracción IV). Desde una perspectiva bioética y de derechos humanos, esta arquitectura normativa sigue privilegiando un enfoque tutelar que vulnera la autonomía personal (Beauchamp y Childress, 2019) y contradice las recomendaciones de la OMS para servicios comunitarios basados en derechos (OMS, 2021). Finalmente, cabe resaltar que ninguna de las ocho leyes de salud mental creadas antes de la reforma a la LGS y que no han sido reformadas menciona la voluntad anticipada.

3. Leyes previas a la reforma de la LGS con actualizaciones

Las leyes estatales de salud mental que fueron creadas antes de la reforma de la LGS de 2022 y que han sido reformadas posteriormente, continúan evidenciando una distancia estructural respecto a las obligaciones establecidas en la ley general y en los lineamientos internacionales. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa (2017), reformada en 2023, define el consentimiento informado como principio y derecho fundamental (Artículo 8 fracción X), pero también contempla la posibilidad del internamiento involuntario “cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente” (Artículo 9 fracción III). Asimismo, la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua (2018), reformada en 2024, reproduce esta limitación: aunque regula el consentimiento en tratamientos (Artículo 6 fracción X), continúa admitiendo internamientos en ciertos casos sin una clara referencia a la autodeterminación del usuario (Artículo 9 fracción III).

Por su parte, la Ley de Salud Mental de San Luis Potosí (2018), reformada en 2024, muestra avances parciales, al establecer que el internamiento debe ser un “recurso terapéutico de última instancia” y además “debe ser lo más breve posible” (Artículo 3º fracción VI), sin embargo puede existir el internamiento involuntario en varias condiciones (Artículo 20). En el caso de Yucatán (2018), cuya ley fue reformada en 2024, también se regula el consentimiento informado de manera avanzada (Artículos 7, 56, 77, 88, 89), la capacidad jurídica sigue sujeta a la existencia de familiares o tutores que autorizan intervenciones en caso de personas que no pueden expresar su consentimiento (Artículo 77), lo que preserva un enfoque tutelar.

Otras leyes, como la de Nuevo León (2018), reformada en 2023 y la de Morelos, replican este patrón. Aunque reconocen derechos a la información y a la participación en decisiones (Nuevo León Artículo 5 fracciones XIII y XIV; Morelos: Artículo 8 inciso i), no desarrollan mecanismos de apoyo para la toma de decisiones ni desplazan la tradicional dependencia de representantes legales en situaciones de presunta incapacidad y con respecto al internamiento involuntario (Nuevo León: Artículo 5 fracción 8; Morelos: Artículo 47). Finalmente, al igual que en las leyes estatales creadas antes de la reforma a la LGS y que no han sido reformadas, tampoco las seis que sí han sido reformadas mencionan la voluntad anticipada.

4. Leyes posteriores a la reforma de la LGS con actualizaciones

Con respecto a las leyes más recientes, creadas posteriormente a la reforma de la LGS, se observan importantes diferencias con las categorías anteriores. La Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio del Estado de Hidalgo (2024) evidencia un esfuerzo claro por respetar la capacidad jurídica, al reconocer expresamente el consentimiento informado y la voluntad anticipada (Artículo 5 fracciones III, IV y V; Artículo 19 y Artículo 20), y enfatizar el respeto a los derechos humanos y a la autonomía de las personas. Sin embargo, se mantiene la posibilidad del internamiento involuntario de personas con trastornos mentales severos que requieran atención urgente y se cuente con la indicación médica y el consentimiento informado por escrito de quien legalmente pueda otorgarlo (Artículo 20 fracción I).

También en la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco (2024), el consentimiento informado se conceptualiza como una expresión de la autonomía del usuario y se establece como requisito para las intervenciones en salud mental (Artículo 3 fracción V, Artículo 12 fracción III, Artículo 15 fracciones II y III, y Artículo 30). Esta ley, la tercera creada en el ámbito de la salud mental en esa entidad, también establece la voluntad anticipada (Artículo 15 fracción II) pero mantiene la posibilidad del internamiento involuntario, aunque solo en condiciones de urgencia o de tipo obligatorio promovido por una autoridad legal.

Por otro lado, leyes como las de Durango (2022) contemplan una definición avanzada del consentimiento informado (Artículo 4 fracción VI) y consideran que el internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria (Artículo 96), pero no desarrollan mecanismos específicos de apoyo a la toma de decisiones ni integran de manera explícita la figura de la voluntad anticipada. En el caso de Aguascalientes (2024), el consentimiento informado se encuentra implícito en el marco de los derechos de los usuarios (Artículo 7 fracción III), pero tampoco se articulan apoyos para garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica en contextos de discapacidad psicosocial. Un aspecto de relevancia de la ley de Aguascalientes es que ya no se habla de algún tipo de internamiento, lo cual puede verse tanto como un avance o como un vacío legal, y tampoco se menciona la voluntad anticipada. La ley de Tlaxcala (2023) presenta un presenta algunas disposiciones en torno al consentimiento informado (Artículo 4 fracción III y Artículo 55 fracción I), pero sigue considerando modalidades de internamiento involuntario como en casos de emergencia, con aval de un familiar o representante legal, o de extrema urgencia, en ambos casos prescritos por un médico psiquiatra (Artículo 37). La ley de Tlaxcala no menciona la voluntad anticipada.

La ley de Puebla (2024) constituye un avance normativo notable. También incorpora una mención expresa a la capacidad jurídica, aunque sigue admitiendo la figura del representante en determinados supuestos. Integra en su articulado el derecho al consentimiento informado (Artículo 5 fracción VI, Artículo 7 fracción III), menciona que el internamiento solo podrá ser voluntario (Artículo 40), pero no reconoce la voluntad anticipada.

Finalmente, la Ley de Salud Mental para el estado de Campeche (2024) mantiene un enfoque normativo que reproduce esquemas tutelares en materia de capacidad jurídica. Aunque el texto refiere principios como el respeto a los derechos humanos y el consentimiento informado (Artículo 4, incisos a e i), establece múltiples supuestos en los que la voluntad de la persona usuaria puede ser sustituida por familiares, representantes legales o autoridades en contextos de internamiento involuntario o por orden judicial (Artículo 7, Artículo 48 fracción II y IV, y Artículo 51). La ley no incorpora mecanismos de apoyo a la toma de decisiones, ni prevé la obligación de realizar ajustes razonables, lo que revela la persistencia de un modelo legal heterónomo y médico-paternalista. Esta ley tampoco menciona a la voluntad anticipada.

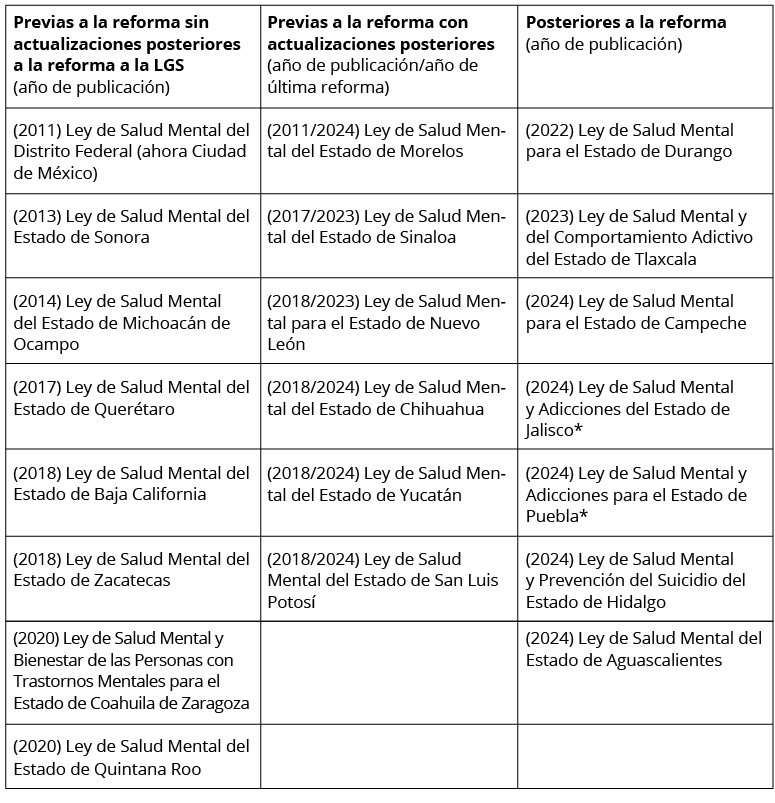

5. panorama general de alineación de las leyes estatales con la LGS

La Tabla 2 que a continuación se presenta, incluye una matriz comparativa sobre el grado de alineación normativa de las leyes estatales de salud mental en torno al consentimiento informado, el internamiento voluntario y la voluntad anticipada de acuerdo a los tres grupos antes clasificados en función de la reforma de 2022 a la LGS.

Tabla 2. Grado de alineación normativa de las leyes estatales de salud mental en torno al consentimiento informado, el internamiento y la voluntad anticipada con la reforma de 2022 a la LGS.

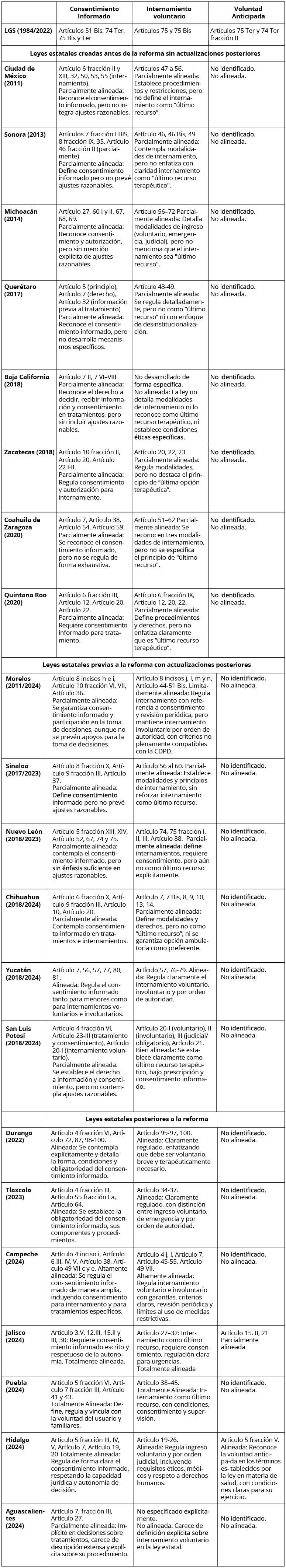

Este análisis revela que, pese a las reformas recientes, las leyes estatales en cuestión siguen ancladas en un modelo tutelar que perpetúa la sustitución de la voluntad, en contravención de la LGS, la CDPD y de las recomendaciones de la OMS para servicios de salud mental basados en derechos (OMS, 2021). La falta de incorporación de apoyos para la toma de decisiones y de ajustes razonables continúa vulnerando la autonomía de las personas con discapacidad psicosocial y consolidando prácticas jurídicas y clínicas que reproducen desigualdades estructurales (Arstein-Kerslake y Flynn, 2016). En este contexto, resultaba esperable que las leyes estatales creadas posteriormente a la reforma de la LGS de 2022 reflejaran un alineamiento más robusto con dicho principio. Sin embargo, el análisis comparativo revela un panorama heterogéneo y aún insuficiente. En la Tabla 3 se presenta un análisis para cada ley estatal.

Tabla 3. Alineación normativa de leyes estatales en salud mental: consentimiento informado, internamiento voluntario y voluntad anticipada (pre y post reforma de la LGS en 2022).

IV. Discusión

Los resultados obtenidos en este análisis revelan con claridad una tensión normativa persistente en la transición desde un paradigma tutelar hacia un modelo basado en los derechos humanos en materia de salud mental en México, particularmente tras la reforma de 2022 a la Ley General de Salud. Este hallazgo es consistente con investigaciones y documentos de organismos internacionales (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2014; Flynn y Arstein-Kerslake, 2014; Minkowitz, 2007; OMS, 2021), los cuales han subrayado los desafíos estructurales y conceptuales que enfrentan los sistemas jurídicos y de salud para incorporar plenamente el principio de autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial.

En primer término, la persistencia de figuras como la tutela o el consentimiento sustitutorio, claramente identificadas en los marcos normativos de entidades federativas como Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, entre otras, evidencia que el cambio paradigmático impulsado desde los estándares internacionales e integrados a la reforma de la LGS de 2022 aún se enfrenta a barreras culturales e institucionales profundas. En concordancia con la visión crítica de Foucault (1972), estas figuras pueden interpretarse como dispositivos institucionales históricamente arraigados, orientados a gestionar la diferencia psíquica mediante la subordinación de la autonomía individual al juicio externo, bajo una lógica tradicionalmente médica y protectora. Tal perspectiva no implica atribuir intenciones negativas a actores específicos, sino que invita a comprender cómo estas prácticas forman parte de estructuras institucionalizadas de poder, cuya transformación requiere esfuerzos integrales y coordinados.

En segundo término, resulta relevante enfatizar el limitado desarrollo normativo de figuras clave como la voluntad anticipada y los apoyos para la toma de decisiones, cuya implementación efectiva es esencial para cumplir con el artículo 12 de la CDPD. Este análisis muestra que, aunque algunas leyes recientes como las de Hidalgo y Jalisco, ambas publicadas en 2024, avanzan en reconocer explícitamente estos derechos, en la mayoría de los casos subsisten vacíos y carencias en la regulación procedimental de tales figuras. Esta situación sugiere que la incorporación sustantiva del modelo social de discapacidad aún se encuentra en una etapa temprana y fragmentaria. La ausencia de estos dispositivos normativos puede interpretarse no únicamente como una limitación técnica o jurídica, sino como expresión de resistencias estructurales más profundas a la plena aceptación del nuevo paradigma, que exige reconocer a las personas con discapacidad psicosocial no solo como sujetos formales de derechos, sino como agentes activos con capacidad plena para tomar decisiones sobre sus vidas.

Este análisis también revela una importante heterogeneidad entre los estados federativos respecto al grado de alineación normativa con la LGS y los estándares internacionales en los que esta se basa. Tal diversidad se traduce en desigualdades sustantivas en el acceso efectivo a derechos fundamentales, lo que pone de manifiesto una problemática adicional relacionada con el modelo federal mexicano. Mientras entidades como Hidalgo, Puebla y Jalisco han hecho esfuerzos explícitos y tangibles por ajustar sus legislaciones locales al nuevo marco de derechos humanos, otras entidades aún mantienen estructuras jurídicas predominantemente tutelares. Tal heterogeneidad genera importantes interrogantes sobre la equidad en el acceso a derechos en salud mental en función de la entidad federativa en que residen las personas. Esto plantea la necesidad de mecanismos federales más robustos de armonización, supervisión y seguimiento que garanticen el cumplimiento efectivo y homogéneo de los derechos en todo el territorio nacional.

Por otro lado, la discusión crítica de estos hallazgos invita a considerar que la sola modificación de textos legislativos no resulta suficiente para garantizar un cambio efectivo y sostenible hacia un modelo basado en derechos. La transformación real requiere ajustes profundos en las prácticas clínicas, administrativas y culturales en los contextos de atención a la salud mental. En este sentido, resulta crucial considerar los procesos formativos del personal médico, administrativo y jurídico, la creación de protocolos claros y accesibles, así como mecanismos efectivos para la revisión independiente de decisiones sobre tratamientos involuntarios.

Sin tales cambios complementarios, los avances normativos podrían permanecer limitados a un nivel discursivo y no traducirse en la práctica clínica ni en la experiencia cotidiana de las personas usuarias. Esto no implica descalificar o subestimar los esfuerzos normativos recientes, sino reconocer que la armonización sustantiva, tanto de las leyes estatales como de la LGS con la CDPD es un proceso gradual que demanda esfuerzos sostenidos, inversiones significativas, participación directa de las personas usuarias y ajustes institucionales profundos. La evidencia presentada, lejos de sugerir un juicio definitivo, permite delinear claramente un conjunto de desafíos pendientes y trazar líneas estratégicas para avanzar hacia un modelo verdaderamente respetuoso de la autonomía y de la capacidad jurídica de todas las personas usuarias de los servicios de salud mental.

V. Conclusiones

A pesar de avances normativos en ciertos estados como Hidalgo, Jalisco o Puebla, la mayoría de los marcos estatales continúan anclados en paradigmas tutelares que reproducen prácticas de sustitución de la voluntad, contradiciendo directamente a la LGS, así como a la CDPD y su Observación General núm. 1 (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2014). Este diagnóstico es coherente con los hallazgos de los Relatores Especiales sobre la tortura y sobre el derecho a la salud mental. Informes como los de Méndez (2013; 2014) han documentado cómo prácticas de internamiento involuntario, sustitución de voluntad y tratamientos forzados en contextos de salud mental pueden constituir violaciones graves a la autonomía e incluso alcanzar el umbral de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De manera convergente, se destaca que el consentimiento informado no es solo un requisito formal de la práctica médica, sino un componente esencial de la garantía de autonomía personal, dignidad y autodeterminación de las personas usuarias de servicios de salud mental.

Asimismo, las personas con discapacidad psicosocial tienen derecho a que se respete su voluntad, preferencias y autonomía. Sin embargo, existen riesgos de prácticas como la medicalización excesiva, el internamiento arbitrario y los tratamientos forzados, que constituyen violaciones de derechos humanos. Además, el enfoque epistemológico de esta reforma a la LGS no puede disociarse de un cambio de paradigma más amplio: el tránsito desde un modelo biomédico-coercitivo hacia un modelo psicosocial y de ciudadanía (Gooding, 2020, Foucault, 1972), sustentado en la premisa de que las personas con discapacidad psicosocial son sujetos plenos de derechos y no objetos de tutela o exclusión institucional. Este viraje es coherente con el modelo social de la discapacidad (Oliver, 1996) y con la construcción de servicios de salud mental basados en la comunidad y en el respeto irrestricto de la voluntad y preferencias de las personas, tal como establece la OMS (2023) en su marco actualizado de acción.

El reconocimiento formal de derechos en las leyes es solo un primer paso. El desafío central reside en la armonización sustantiva de los marcos estatales con la CDPD y en la transformación profunda de las prácticas clínicas y administrativas para garantizar efectivamente el ejercicio de la capacidad jurídica y de la autonomía terapéutica en todos los niveles del sistema. Según los hallazgos presentados, el panorama actual en México es heterogéneo y todavía insuficiente, sin tomar en cuenta que, además, 11 estados de la república aun no cuentan con una ley específica sobre salud mental. La persistencia de disposiciones tutelares, la ausencia de apoyos normativamente garantizados para la toma de decisiones, la falta de incorporación sistemática de la voluntad anticipada y las lagunas en los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas revelan que la armonización normativa y operativa con los estándares internacionales es un desafío urgente y pendiente para consolidar un sistema de salud mental verdaderamente respetuoso de los derechos humanos.

Referencias Bibliográficas

• Arstein-Kerslake, A. y Flynn, E. (2016). The General Comment on Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A roadmap for equality before the law. The International Journal of Human Rights, 20 (4), 471–490.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642987.2015.1107052

• Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (2011, 23 de febrero). Ley de Salud Mental del Distrito Federal. https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/LEY/SAL/UDM/LEYSALUDMENTALDF.pdf

• Beauchamp, T. L., y Childress, J. F. (2019). Principles of Biomedical Ethics (8.ª ed.). Oxford University Press. https://shmu.ac.ir/file/download/page/1736664204-6783648c92a6f-5.pdf

• Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. (2014). Observación General núm. 1 sobre el artículo 12: Igual reconocimiento ante la ley. CRPD/C/GC/1. http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2019/01/Observaci%C3%B3n-1-Art%C3%ADculo-12-Capacidad-jur%C3%ADdica.pdf

• Congreso del Estado de Aguascalientes. (2024, 28 de agosto). Ley de Salud Mental del Estado de Aguascalientes.

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/5045.docx

• Congreso del Estado de Baja California. (2018, 23 de febrero). Ley de Salud Mental para el Estado de Baja California. https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_VI/20240209_LEYSALMENTAL.PDF

• Congreso del Estado de Campeche. (2024, 9 de abril). Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche. https://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/389-ley-de-salud-mental-para-el-estado-de-campeche

• Congreso del Estado de Chihuahua. (2018, 13 de junio). Ley de Salud Mental para el Estado de Chihuahua.

https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1428.pdf

• Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. (2020, 18 de diciembre). Ley de Salud Mental para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

https://www.congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa281.pdf

• Congreso del Estado de Durango. (2022, 7 de julio). Ley de Salud Mental para el Estado de Durango. https://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20SALUD%20MENTAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20DURANGO.pdf

• Congreso del Estado de Hidalgo. (2024, 20 de agosto). Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio del Estado de Hidalgo. https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Salud%20Mental%20y%20Prevencion%20del%20Suicidio%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf

• Congreso del Estado de Jalisco. (2024, 13 de julio). Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco. https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Documentos_PDF-Leyes/Ley%20de%20Salud%20Mental%20y%20Adicciones%20del%20Estado%20de%20Jalisco-190724.pdf

• Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. (2014, 12 de septiembre). Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo. https://docs.mexico.justia.com/static/pdf-js/web/index.html?file=/estatales/michoacan/leyes/ley-de-salud-mental-del-estado-de-michoacan-de-ocampo.pdf

• Congreso del Estado de Morelos. (2011, 12 de octubre). Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LMENTALEM.pdf

• Congreso del Estado de Nuevo León. (2018, 9 de mayo). Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León. https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20SALUD%20MENTAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?2023-12-%208

• Congreso del Estado de Puebla. (2024, 15 de agosto). Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla. https://ojp.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/Ley_de_Salud_Mental_y_Adicciones_para_el_Estado_de_Puebla_T4_15082024.pdf

• Congreso del Estado de Querétaro. (2017, 22 de septiembre). Ley de Salud Mental para el Estado de Querétaro. http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY126_59_18.pdf

• Congreso del Estado de Quintana Roo. (2020, 21 de diciembre). Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo. https://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L222-XVI-20201221-L1620201221064-SM.pdf

• Congreso del Estado de San Luis Potosí. (2018, 30 de agosto). Ley de Salud Mental del Estado de San Luis Potosí. https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2024/09/Ley_de_Salud_Mental_de_Estado_y_Municipios_24_Sept_2024.pdf

• Congreso del Estado de Sinaloa. (2017, 27 de diciembre). Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa. https://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/Ley-de-Salud-Mental-del-Estado-de-Sinaloa.pdf

• Congreso del Estado de Sonora. (2013, 16 de diciembre). Ley de Salud Mental del Estado de Sonora. https://transparencia.heroicanogales.gob.mx/storage/laws/Gkb9S2ceseV8b6f4lx47C1LN9ocKAYrERh9FWBgD.pdf

• Congreso del Estado de Tlaxcala. (2023, 16 de noviembre). Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala. https://docs.mexico.justia.com/static/pdf-js/web/index.html?file=/estatales/tlaxcala/leyes/ley-de-salud-mental-y-del-comportamiento-adictivo-del-estado-de-tlaxcala.pdf

• Congreso del Estado de Yucatán. (2018, 27 de agosto). Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán. https://www.congresoyucatan.gob.mx/storage/legislacion/leyes/dedd95f35278e2513b34254ed04344a4_2024-08-16.pdf

• Congreso del Estado de Zacatecas. (2018, 7 de julio). Ley de Salud Mental para el Estado de Zacatecas. https://www.congresozac.gob.mx/65/ley&cual=230

• Foucault, M. (1972). Historia de la locura en la época clásica. (2a. Ed.) Fondo de Cultura Económica. https://patriciolepe.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/06/foucault-michel-historia-de-la-locura.pdf

• Flynn, E., y Arstein-Kerslake, A. (2014). Legislating personhood: Realising the right to support in exercising legal capacity. International Journal of Law in Context, 10(1), 81–104. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2779376

• García-Avitia, C. A. (2025). Análisis de la Reforma de la Ley General de Salud en Materia de Salud Mental en México y su Relación con el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013- 2030 de la OMS. DE JURE, (1), 236-274. https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/dejure/article/view/2412

• Gooding, P. (2020). A new era for mental health law and policy: Supported decision-making and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Cambridge University Press. https://www.researchgate.net/publication/325583134_A_new_era_for_mental_health_law_and_policy_Supported_decision-making_and_the_un_convention_on_the_rights_of_persons_with_disabilities

• Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación 7 de febrero de 1984. (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

• Marmot, M., y Wilkinson, R. (2006). Social Determinants of Health. Oxford University Press. https://www.researchgate.net/publication/6938831_Social_Determinants_of_Health_2nd_Edition_M_Marmot_and_R_Wilkinson_eds

• Méndez, J. E. (2013). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/HRC/22/53). Organización de las Naciones Unidas. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/105/80/pdf/g1310580.pdf?OpenElement

• Méndez, J. E. (2014). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/HRC/28/68). Organización de las Naciones Unidas. https://docs.un.org/es/A/HRC/28/68

• Minkowitz, T. (2007). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the right to be free from non-consensual psychiatric interventions. Syracuse Journal of International Law and Commerce, 34(2), 405–428. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1481512

• Oliver, M. (1996). Understanding Disability: From Theory to Practice (Chapter 3, pp. 30-42). St. Martin’s Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24269-6

• Organización de las Naciones Unidas. (1948). La Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

• Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

• Organización Mundial de la Salud. (2021). Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches. https://iris.who.int/handle/10665/341648

• Organización Mundial de la Salud. (2023). World Mental Health Report: Transforming mental health for all. https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338

• Organización Panamericana de la Salud. (2023). Protección y Promoción de Derechos Humanos en Salud Mental.

https://www.paho.org/es/documentos/folleto-proteccion-promocion-derechos-humanos-salud-mental

1 Licenciado en Psicología por la Universidad del valle de Atemajac, Maestro en Psicología Clínica por el Instituto Superior de Estudios de Occidente, Maestro en Psicología Jurídica y Forense por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo Conductual, Maestro en Género en proceso de titulación por el Centro de Estudios de Posgrado, Estudiante de la Maestría en Bioética por la Universidad de Colima. Miembro del comité dictaminador de la reparación del daño de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Colima. Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Correo electrónico: HYPERLINK "mailto: gramirez@ucol.mx"gramirez@ucol.mx ORCID: https://orcid.org/0009-0003-4179-8303

2 Licenciado en Psicología, Maestro en Psicología Aplicada y Maestro en Bioética por la Universidad de Colima (U de C). Doctor en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Profesor e Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Psicología de la U de C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (México). Autor de diversos capítulos para libros académicos y artículos publicados en revistas científicas arbitradas e indexadas. Correo electrónico: HYPERLINK "mailto: garciaavtitia@ucol.mx"garciaavtitia@ucol.mx

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1841-3033

Nota: Las leyes se presentan en orden cronológico por fecha de publicación. *Estados que ya contaban con al menos una ley en materia de salud mental previa pero que sustituyeron por una más reciente.